La fine di un mondo: 60 anni fa il boato che sconvolse San Nicola

L’antropologo Vito Teti racconta la tragedia che l’11 ottobre del 1959 sconvolse il suo paese. Lo scoppio di alcuni fuochi artificiali durante la festa patronale provocò la morte di 5 persone (140 …

di Vito Teti

Sono passati sessant’anni. E sembra ieri. Sembra mai. Avevo nove anni. Mio padre era tornato da poco da Toronto. Crescevo con mamma, nonna, donne anziane che mi riempivano di storia, di racconti, di preghiere, di affetto. Con altri bambini, compagni di scuola e di giochi, con cui conoscevo ogni angolo del paese, ogni albero e ogni fiumara, ogni frutto delle campagne. Quell’anno un drammatico episodio sconvolse la vita del paese e mutò profondamente la mia consapevolezza del mondo. Assistevo a una fine che poi avrei interpretato come dolente metafora della scomparsa dell’antico mondo contadino e anche come versione locale di un senso della Fine che ormai avvolgeva l’intero pianeta, che oggi sembra ed è a rischio estinzione.

***

Doveva venire la fine del mondo, quell’anno o uno di quegli anni. Noi bambini non eravamo, poi, tanto preoccupati. Nel paese arrivava l’eco di una qualche profezia apocalittica che circolava negli Stati Uniti. Non si sapeva bene quando e perché ma la fine del mondo da qualche parte sarebbe arrivata, magari avrebbe risparmiato il nostro paese, ma poi chi lo poteva sapere. Dio mio, dicevano soprattutto le donne, scansaci e libera. «Nonna, ma scherzi quando dici che viene la fine del mondo?». «E chi lo sa, bambino mio», mi rispondeva affettuosa e con la sua voce garbata «lo sa soltanto Dio. Per il tuo povero nonno è già venuta». Si metteva a piangere Peppe suo come se fosse morto il giorno prima e a me sembrava un secolo. Pensavo al nonno che mi prendeva per mano e mi portava alla cantina e non dimenticavo i suoi funerali e la mia disperazione, ma non sapevo spiegarmi il dolore di nonna che non passava mai. Mi sarei accorto col tempo che era una “pietas” di famiglia. Dalla strada giungevano le voci dei cugini e degli amici che andavano a Dorico o alle Castagnarelle e mi veniva voglia di raggiungerli. Nonna mi guardava e come porgendo un pezzo di pane tirato fuori da una cassa profonda aggiungeva: «Stai tranquillo che non verrà la fine del mondo. Vai a giocare».

***

Sabato 10 ottobre del 1959, San Nicola da Crissa, vigilia della festa della Madonna del Rosario. Una giornata luminosa come accade in ottobre nelle Serre calabresi. Il sole era lento, ma deciso. Dalla balconata della piazza si vedeva il mare nitido e vicina la vallata del Mesima. Non ci sarebbe stata la pioggia, che ogni anno i rosarianti temevano per la loro festa. Le preghiere all’incontrario dei crocifissanti, se c’erano state, questa volta non avevano sortito effetto.

Magari confondo con altre giornate, in fondo il passato è anche una nostra invenzione. La gente attendeva la festa. Nell’aria, però, lo avrei saputo soltanto dopo, c’era una strana inquietudine. La memoria di molti, anche di mia madre, resta fissata a quella frase ripetuta dai rosarianti: «Vi sorprenderemo». «Vi battiamo, vi faremo vedere come la nostra festa è migliore della vostra».

Antonio Marchese, Antonio di Anna, si alzò presto e si diresse verso l’orto delle Fiumari, all’inizio del paese, dove in una stalla teneva gli animali. Era preoccupato: proprio lì vicino avevano fatto le buche per ficcare i mortaretti per quella gara tra due famosi fuochisti che si sarebbero inventati l’ira di Dio per vincere le centomila lire di premio e chissà che danni potevano provocare. Decise di reclamare. Andarono a ispezionare i carabinieri, il sindaco e un consigliere comunale. Non ci fu verso. Dissero che era tutto regolare.

***

Appena fuori dal paese, ci ponevano subito la domanda: «Crucifissanti o Rosarianti», «del Signore o della Madonna?». Le liti e le contrapposizioni erano talmente note che l’appartenenza all’una o all’altra confraternita ci distingueva più di quella alla comunità. Era un’immagine colorita del paese, ma c’era del vero.

Appena fuori dal paese, ci ponevano subito la domanda: «Crucifissanti o Rosarianti», «del Signore o della Madonna?». Le liti e le contrapposizioni erano talmente note che l’appartenenza all’una o all’altra confraternita ci distingueva più di quella alla comunità. Era un’immagine colorita del paese, ma c’era del vero.

La confraternita del Crocefisso ha Gli Statuti di fondazione del 1669 (quest’anno ricorre il 350esimo anno della Fondazione) e quella della Madonna del Rosario era stata fondata nel 1776. La nuova congregazione ebbe, però, il riconoscimento con Regio Assenso, qualche giorno prima di quella del Crocefisso. Ne nacquero dispute che duravano ancora negli anni Cinquanta. Il dualismo condizionava rituali e feste; c’erano due bar, due luoghi di ritrovo, due itinerari processionali, perfino luoghi distinti per i fuochi d’artificio. La confraternita del Crocefisso si era specializzata nella ricerca delle bande musicali famose, quella del Rosario puntava sulla lirica. Chi da bambino è stato iniziato a quella vita, come me, partecipando a quei riti lunghi, tristi e divertenti, chi si è vestito da fratello per accompagnare i defunti, porta sempre con sé quel senso di appartenenza. Quelle distinzioni cementavano forse la comunità?

***

Avevo nove anni e non ricordo cosa facessi la mattina di quel sabato. Neanche mia madre ricorda bene la mattinata. Con i cugini Vito, Franco e Vittorio, i figli di zio Tommaso, fratello di mio padre, siamo andati in piazza a vedere le bancarelle e le luminarie. Ci saremo sfottuti con i compagni di giochi dell’altra confraternita chiamandoci a vicenda “pecore bianche” e “pecore rosse”, per il colore delle mantelline. Noi eravamo crocifissanti di antica tradizione, nonno Vito era un personaggio mitico della congrega. Contadino, cantava, pregava, recitava in latino. I rosarianti, anche quell’anno, avevano messo le luminarie fino alla Chiesa madre, lasciando scoperte e quasi al buio la via di Tavigghia e della Papa, dove abitavano in maggioranza crocifissanti. Del resto anche i crocifissanti, per la loro festa, illuminavano tutta la nostra zona e lasciavano quasi al buio il versante della Caria e della Rimisa, dei rosarianti. Ricordo o invento. Dopo un lungo giro, supa e sutta, avanti e arredi, siamo tornati a giocare negli orti. Era festa.

***

Ero allegro. Il primo anno che trascorrevo con mio padre che avevo visto per la prima volta dopo i suoi sei anni passati in Canada e i miei a guardare le sue fotografie. Non saremmo partiti per Toronto, come stavano facendo i miei compagni di scuola a decine, intere classi. Mia madre aveva convinto mio padre a restare e lui aveva tirato fuori i suoi vecchi arnesi di calzolaio, era famoso per la sua bravura, riusciva a fare un paio di scarpe in una giornata. La vecchia “scarperia”, la campagna e gli olivi, il negozio di scarpe. Da Toronto arrivavano ogni settimana lettere del proprietario della fabbrica dove aveva lavorato. Lo invitava a tornare. Gli avrebbe dato qualsiasi somma. Mio padre apriva le lettere, guardava mia madre, posava la lettera e la busta in un tiretto ed io non divenni un canadese di Calabria, come quasi tutti i miei compagni di scuola e di gioco.

***

Il paese come tutta la regione conosceva continue partenze, con processioni di pianto. Dai circa quattromila abitanti del 1951, passava a poco più di tremila nel 1961. Un suo doppio nasceva a Toronto, ma l’emigrazione a Torino, Milano e Roma era ugualmente significativa. Lutti. Separazioni. E nuova vita. Con gli emigrati che tornavano, la modernità arrivava in paese. Radio, televisione, cinema, camion, automobili. Non era un anno qualsiasi. Fausto Coppi vinceva il giro di Calabria. Mike Buongiorno entrava anche nei bar e in poche case dei sannicolesi, trasformate in cinema, con «Lascia o raddoppia». Cominciava «Lo zecchino d’oro». Sognavamo già con il Carosello. In primavera circolava la prima Mini Minor. A gennaio Fidel Castro entrava a L’Avana. In America usciva A qualcuno piace caldo di Billy Wilder. A maggio I quattrocento colpi di Truffaut e Fino all’ultimo respiro inauguravano la nouvelle vague. Nasceva la Barbie. A ottobre Salvatore Quasimodo vinceva il Nobel per la letteratura ed Emilio Segre quello per la Fisica. Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini vinceva il Premio Crotone provocando le dimissioni dalla giuria del presidente della Corte di appello di Catanzaro e l’annullamento della delibera del Comune che sosteneva il Premio. Mi incuriosivano i rumori del mondo.

***

La nonna Felicia e mia madre, quella sera, non uscirono in piazza, per preparare il pranzo della domenica. Il ragù richiedeva una lunga elaborazione e le tagliatelle si dovevano fare la sera prima. Uscii insieme a mio padre e con gli inseparabili cugini, contenti perché l’indomani, come accadeva sempre nelle feste, sarebbero venuti zia Angelina, sorella di mio padre, e i cugini di Filogaso. Sovrappongo ricordi di bancarelle e mostazzolari, palloncini e caramelline, orchestra e applausi, cantanti e belle ragazze che consegnano i fiori. Un congregato legge le somme pervenute dal Canada e i bambini si buttano sotto il palco per guardare le gambe alle cantanti. L’orchestra ha finito di suonare, la gente si sposta come una fiumara verso la Caria e verso Furgolo in cerca del posto migliore per osservare gli spari. Molti raggiungono gli orti più in alto, da cui la vista è splendida. Mio padre mi tiene la mano e i cugini camminano a fianco. Ecco la cantina di nonno Peppe, ereditata, alla sua morte, da zio Michele. E’ piena di gente che beve, gioca a carte, urla, offre da bere, ride. Raggiunto il posto dove si è sistemata tanta gente, ci fermiamo. I cugini si siedono ai piedi di una gradinata. Hanno un po’ di sonno, come me. Mio padre mi tiene al suo fianco, saluta amici e conoscenti. L’attesa. Gli applausi. Guardo contento i primi fuochi che salgono verso il cielo, illuminano la campagna, fanno un botto assordante. Mi pare dopo quattro cinque spari (il diciottesimo, avrei appreso dai giornali) parte, con un forte rimbombo, un nuovo petardo. Sale sempre più in alto, non esplode. Stupore. L’ordigno d’improvviso prende una pericolosa direzione, comincia a cadere lentamente. Ho ancora nelle orecchie mormorii seguiti da urla. «La bomba, la bomba. Cade la bomba». «Fuggiamo, fuggiamo». La gente è impietrita. Mio padre urla ai cugini di fuggire, mi stringe la mano, si gira e comincia a correre trascinandomi. Tengo stretta la sua mano in mezzo alla folla. Pochi secondi appena e mi sento come “prendere” dalla terra e sollevato per aria. Un cupo e assordante boato aveva preceduto questo mio volo. L’eco dei burroni vicini aveva amplificato e prolungato il fragore. Un volo di qualche metro e mi ritrovo in mezzo ad altre persone violentemente scaraventate a terra. Segue un lungo, infinito silenzio, poi le urla.

***

Mi alzo subito. Inizio a correre. Non vedevo mio padre. Continuavo a correre. Un bruciore al braccio sinistro. Sangue sulle mie braccia e sulle gambe. Dovevo salvarmi, avvisare gli altri. Riesco a passare in mezzo ai feriti, raggiungo la folla che non si era resa conto di nulla perché in fondo alla strada. La cantina di zio Michele. Sull’ingresso c’era molta gente che rideva e parlava. Entro. Mostravo il mio braccio ferito: «La bomba, la bomba…», continuavo a ripetere. Qualcuno mi disse quasi con affettuoso rimprovero: «Ma perché ti sei messo a sparare le bombe. Dove l’hai prese?». Si riferiva al fatto che noi bambini, quando si facevano gli spari, andavamo a recuperare i petardi inesplosi per farli scoppiare nel corso dei nostri giochi. A volte li aprivamo, toglievamo la polvere, provocavamo una piccola esplosione sbattendoli tra due pietre o, i più abili, tra i tacchi delle scarpe. C’erano i professionisti, quelli che ti incantavano con la loro agilità nel movimento di tacchi. Altra polvere da sparo, recuperata vicino alle buche dei mortaretti, la conservavamo per adoperarla come miccia per una miscela di acetilene e calce di calcara, che faceva volare in alto i “gotti”, le lattine di lamiera, le scatolette di tonno e di pelato, ancora rare, recuperate tra i rifiuti. «No, non ho toccato nessuna bomba. È caduta una bomba in strada, in mezzo alla gente». Si precipitarono tutti fuori, intanto arrivava altra gente sanguinante. Rimasi sulla porta. Non vedevo mio padre.

***

Cominciai a salire verso il luogo in cui ero caduto. Avevo come un rombo nelle orecchie. Mi batteva il cuore, mi sentivo mancare. Tutto intorno chiazze di sangue, corpi urlanti, scarpe, brandelli di vestiti, oggetti che non distinguevo. Andavo in giro, urlando, papà mio, papà mio, non ti vedrò mai più, sei morto. Girò a lungo mio padre, nel cuore della notte, nel buio del suo cuore, terrorizzato, vide feriti, persone stese a terra che stavano morendo e che sarebbero morte, aiutò qualcuno a sollevarsi, domandava se mi avessero visto. Era andato a cercarmi nelle abitazioni dei tre medici dei paesi, trasformate in ospedali improvvisati. Tornò anche lui sul luogo dell’esplosione, temendo di trovarmi tra i morti. Quando ormai era in preda alla disperazione, qualcuno gli disse di avermi visto vicino alla cantina di zio Michele. Ci cercammo a lungo nella notte, io e mio padre, e quella ricerca, mentre scrivo, mi sembra una metafora del nostro continuo cercarci. Lo avevo visto da poco per la prima volta, lo ricordavo soltanto dalle fotografie, e lui mi aveva visto quando avevo diciotto mesi e poi a otto anni. Per tutta la vita ci saremmo cercati: è stato faticoso per me inventare un padre, che poi diventava figlio. Immagino sia stato lo stesso per lui. Lo scorsi in prossimità della cantina tutto sanguinante, trafelato, ferito alla gamba e all’occhio. La bomba era esplosa, poco prima di toccare terra, su un mucchio di pietrisco, di schegge di pietre – erano lì per qualche costruzione – creando tanti proiettili che devastarono il corpo delle persone. Una di queste pietre era entrata in prossimità dell’occhio sinistro di mio padre. Non lo abbandonò mai. Nel tempo si spostava lungo la sua fronte, sotto pelle, quasi a ricordargli che era un sopravvissuto.

***

Quando mi vide, i suoi occhi luccicarono di lacrime e di gioia. Continuava a domandare come stavo, se mi ero fatto male. Qualcuno ci disse che i cugini non avevano subito ferite. Non ricordo se li ho visti quella notte o il giorno successivo.

Quando papà si tranquillizzò per le mie condizioni, si accorse della gravità della sua ferita vicino all’occhio destro. Ci avviammo, tenendoci di nuovo per mano, verso l’abitazione dell’ufficiale sanitario. Adesso la ricordo come un lazzaretto, un ospedale da campo dopo un bombardamento o un terremoto. Una cinquantina di feriti erano seduti sulle sedie, sui gradini della scala, poggiati ad un tavolo. Qualcuno aveva le gambe e le braccia scoperte, bruciate dal fuoco e dalla polvere. Non dimenticherò mai la disperazione, i racconti, i lamenti, le invocazioni di quanti attendevano di essere medicati o di essere portati in uno dei vicini ospedali. Quelle facce e quegli sguardi li avrei riconosciuti da grande nell’iconografia cattolica delle anime del purgatorio che tendono le mani per essere portate in Paradiso. Entravano ed uscivano familiari, qualcuno portava fasce, panni, cotone, alcool. Mio padre entrò per farsi medicare, rimasi in compagnia di qualche conoscente in attesa dell’arrivo di mia madre e di mia nonna.

***

La voce della tragedia si era sparsa in tutto il paese. In Canada, nei mille luoghi in cui c’erano paesani. Le donne, rimaste in casa, uscivano di corsa, semivestite, infreddolite, coperte alla meglio correvano verso la Caria. Barcollavano, domandavano, urlavano, piangevano, pregavano, «Madonna mia»; «Signore mio». La nonna e mia madre avevano udito nella notte: «Foco meu»; «Sono morti tutti». Si alzarono, si vestirono rapidamente, si misero a correre. «Focu meo», ripetevano. Per strada incontravano gente che non sapeva dare notizie. Giunte in prossimità della Chiesa del Rosario incontrarono Maddalena, una giovane e bella ragazza, nostra parente, che sarebbe morta qualche anno dopo, che disse. «Comare Caterina e comare Felicia, non vi disperate, state tranquille. Che a Vito vostro l’ho visto con papà suo e stavano bene». Rivedo ancora sbucare nel buio della notte, due piccole ombre, vestite di nero – il nonno era morto da poco – coperte con un vancale. A braccetto, veloci. Insieme, come sempre. Quando ci scorsero si sciolsero in un lungo pianto. Piansi anch’io. L’abbraccio con la mamma e con la nonna mi fece superare lo stato di stordimento. Venni medicato anch’io, il braccio fu fasciato. La cicatrice è visibile ancora oggi. Ci sono altre ferite che non si vedono e che non riesco a raccontare. Salutammo mio padre, che veniva portato in ospedale a Vibo Valentia. Si temeva per l’occhio. Ci avviammo a casa, silenziosi.

***

Anche la mattina successiva, la domenica in cui si sarebbe dovuta svolgere la processione, era luminosa e calda. Le strade erano mute, la gente parlava sotto voce. Si distinguevano i pianti. Giungevano le notizie dei morti. Zio Antonio da Roma telefonò al centralino del paese. Gli emigrati telefonavano da ogni parte del mondo. Vidi i cugini e qualche compagno di scuola. Il mio amico Vincenzo era rimasto a casa. Non era uscito. Camminavo con il braccio fasciato, la gente mi domandava ed io mi sentivo importante. Mi fece un certo effetto leggere per la prima volta sul giornale il nome di mio padre, tra i feriti non gravi, e il mio tra quelli medicati a casa. Lentamente capivo l’entità del dramma, ma mamma e nonna cercavano di non parlarne. Quando dopo due giorni papà rientrò, con una fasciatura alla fronte, con una scheggia nella carne che si sarebbe portato per sempre e che gli camminava lungo la fronte, ebbi una definitiva sensazione di sollievo. Sentivo i grandi raccontare. Qualcuno cominciava ad accusare. Il paese era in lutto, tutti piangevano tutti, ma sentivo anche recriminazioni, invettive.

Mio padre diceva che noi eravamo proprio nel punto in cui era caduta la bomba. Ci eravamo salvati per quella sua decisione di correre. Qualcuno che non si era spostato, non sapendo come regolarsi, era tra i morti. Nonno Vito ringraziava il Crocifisso che ci aveva salvato, ma diceva parole indignate di cui non coglievo il senso. La donne della ruga e la nonna Felicia dicevano: «Poverini, per loro è venuta davvero la fine del mondo». Finiva davvero, da noi in maniera drammatica, quel mondo contadino da anni in erosione.

***

Quello che era successo lo avrei letto sui giornali, lo avrei sentito dai racconti, lo avrei appurato da grande. Molte cose le ho sapute oggi e molte ho deciso di non approfondirle. Cinque vittime, quattro di S. Nicola e una di Maierato. Tutti giovani.

Quello che era successo lo avrei letto sui giornali, lo avrei sentito dai racconti, lo avrei appurato da grande. Molte cose le ho sapute oggi e molte ho deciso di non approfondirle. Cinque vittime, quattro di S. Nicola e una di Maierato. Tutti giovani.

Stefano Galati, barbiere, venticinque anni appena compiuti, aveva sognato un altro “Novecento” in paese, aprendo, con quel nome, un salone moderno, con una sedia alla moda e una chitarra per chi voleva suonare. Quel giorno fece l’ultima barba a un autista di Serra. Michele Galati aveva chiuso il suo bar ed era andato a prenderlo. Così ricorda: «Ad un certo punto parte quella maledetta palla che andò così in alto che abbiamo perso il controllo. Intanto la gente spingeva verso il basso, il compagno Stefano si girò verso di me e abbracciandomi mi diceva: “Michele, stai attento che andiamo a finire per terra” e queste furono le sue ultime parole. Io che guardavo verso l’alto sulla pianta di acacia ho visto una scintilla e a quel punto è finito tutto». Stefano arrivò morto all’ospedale di Pizzo. Era nostro secondo cugino.

Gregorio Costa di Maierato, diciotto anni, sognava i motori, non voleva fare il contadino però voleva “restare”. Stava apprendendo l’arte di meccanico a Vibo Valentia. Era andato a San Nicola a vedere lo spettacolo con la sua Vespa, compratagli dal padre contro la volontà della madre. Si era portato un amico. Quando sentì che stava per morire mentre lo portavano a Pizzo, a chi lo accompagnava disse: «Saluta i miei».

Pasquale Martino, insegnante di trentatre anni, e la moglie Antonietta La Face, originaria di Reggio Calabria, morirono quasi subito, a distanza di venti minuti l’uno dall’altra. Lui dirigeva il locale Centro di Cultura Popolare, l’Unla (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfebetismo), dove aveva messo in funzione una biblioteca, un laboratorio di falegnameria, corsi di elettrotecnica e di elettromeccanica, una società filodrammatica con 16 attori, una squadra di calcio con l’acquisto di un pallone vero. La moglie insegnava le materie scolastiche, compreso cucito e ricamo, a molte ragazze. Bella, alta, elegante, gentile, una “signora”. Martino si recava spesso a Roma e in Svizzera. In alcuni elaborati rinvenuti nell’archivio del filosofo e sociologo tedesco Friedmann, trasferitosi negli Stati Uniti per salvarsi dal nazismo, scritti da contadini, braccianti e artigiani analfabeti, affiorano il grande entusiasmo per il Centro, l’amore per il loro maestro, la grande voglia di apprendere e fare. Una vicenda culturale originale tutta da scrivere, importante per conoscere la realtà meridionale di quel periodo.

Tommaso Marchese, venticinque anni appena, e tanta esperienza e stima alle spalle. Era stato apprendista meccanico dal Salinaro, che aveva un’officina e macchine per la mietitura. Poi aveva guidato a noleggio una 1100. Quel giorno guidava a Reggio una ruspa per la ditta Sciarrone. Era triste: temeva di non arrivare in tempo per la festa. A casa lo attendevano i suoi e lo aspettava con ansia Elsina, la ragazza che aveva sposato da poco in municipio e che avrebbe sposato con il rito religioso a Toronto, dove si sarebbero presto trasferiti. Era arrivato in tempo per la festa con la sua Balilla. Con Elsina sotto braccio si era sistemato proprio là dove cadde la bomba. Portato a Pizzo, muore subito.

Elsina viene ricoverata a Vibo, nella notte le amputano una gamba. «Foco meo che adesso come torno al paese». Un fratello in seguito la portò a Roma e le fece fare una protesi. Qui piano piano le dissero che il suo sposo era morto. Tornò dopo due anni. Era nostra parente e andammo con mio padre e altre persone a trovarla all’ospedale civile dove era ricoverata. Domandava: «come sta Tommaso mio». Tutti pietosamente mentivano. I feriti, paesani e forestieri, gravi e meno gravi ricoverati negli ospedali di Vibo, Pizzo, Tropea, Soverato, sono stati circa centoquaranta. Tra questi anche il notissimo baritono Tagliabue aveva riportato alcune ustioni alle mani. Dopo la sua esecuzione canora, si era trattenuto per assistere allo spettacolo pirotecnico.

***

Ho ascoltato tante volte lo strazio, le scene di dolore, i pianti durante i funerali con le quattro bare. I superstiti che si considerano miracolati mostrano ancora commozione e rivelano un dolore che non passa. Molti raccontano brutti sogni, di santi e di defunti, presentimenti. Michele Galati, che rimase abbracciato a Stefano, ricorda: «Ripresi conoscenza il giorno 12. Nel pomeriggio sentivo parlare sotto dei morti e si diceva che era morto il barbiere. Dopo un po’ è salito mio padre e chiesi chi era il barbiere e chiesi se era morto mastro Vincenzo Teti. Lui mi guardò e asciugandosi gli occhi disse di ringraziare la Madonna di essere stato tra i fortunati e se ne andò. Subito dopo è salita mia madre e sedendosi vicino mi raccontò dei 5 morti e che ne sarebbero potuti morire altri perché c’erano feriti ancora gravi. Mi mostrò il vestito a brandelli. Di scarpe ne era rimasta solo una. Avevo la pelle come se mi avessero preso a frustate, le orecchie piene di sangue e pus che poi mi curò il dottor De Siena a Vibo. Dall’orecchio sinistro persi l’udito. Dalla gamba sinistra il dottor Nino Galati mi estrasse 12 sassolini di ghiaia di mare. Ricordai di aver sognato la Madonna delle Grazie. Da allora tutti gli anni vado a Torre Ruggiero quando è la sua festa. La cosa che non riesco a dimenticare è che tra i 5 morti il più piccolo aveva 18 anni e il più grande 33».

***

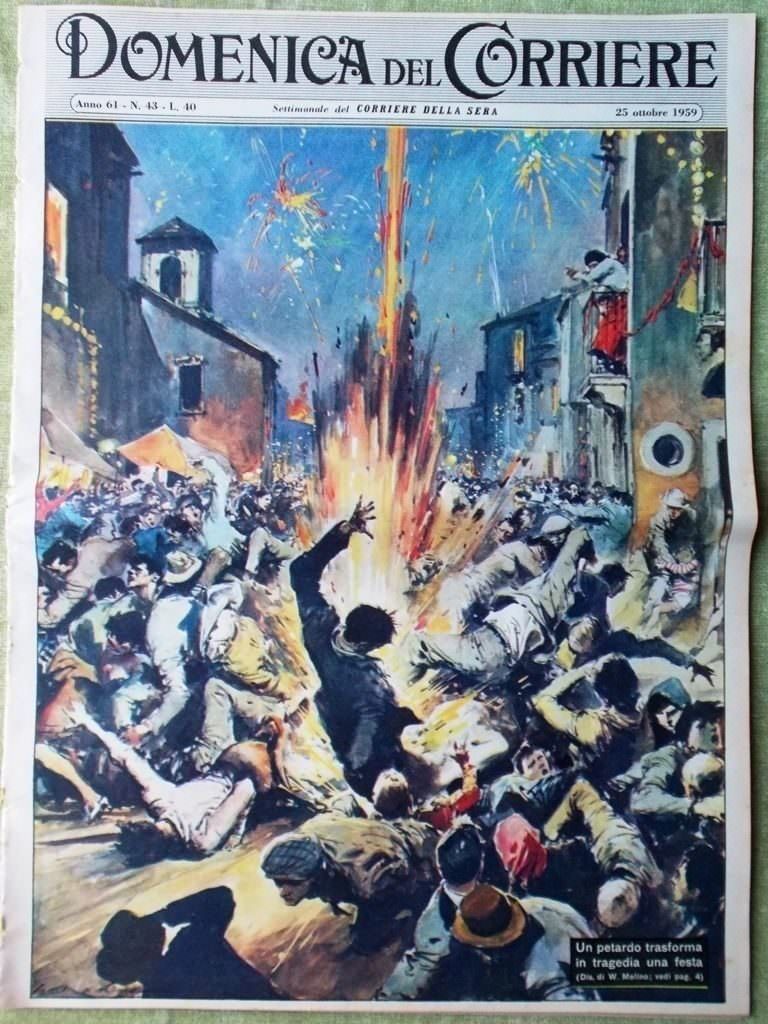

La notizia occupa, per diversi giorni, le prime pagine dei giornali nazionali e locali. La copertina della «Domenica del Corriere» del 25 ottobre di quell’anno è dedicata a quell’evento “illustrato” dal famoso W. Molino. Tutti gli inviati e i corrispondenti descrivono, con toni partecipati e ricchezza di dettagli, i fatti, narrano lo strazio dei familiari. Giovannino Russo, allora giovane corrispondente del “Corriere della Sera”, in data 13 ottobre, racconta con grande commozione il lutto collettivo.

La notizia occupa, per diversi giorni, le prime pagine dei giornali nazionali e locali. La copertina della «Domenica del Corriere» del 25 ottobre di quell’anno è dedicata a quell’evento “illustrato” dal famoso W. Molino. Tutti gli inviati e i corrispondenti descrivono, con toni partecipati e ricchezza di dettagli, i fatti, narrano lo strazio dei familiari. Giovannino Russo, allora giovane corrispondente del “Corriere della Sera”, in data 13 ottobre, racconta con grande commozione il lutto collettivo.

L’artificiere, originario di Maida, si dà alla fuga assieme ad un suo figlio, qualcuno teme un suicidio. Viene interrogato il sindaco e si parla di un suo fermo. Partecipa, invece, ai funerali e con lui il Prefetto, il vescovo di Mileto, mons. De Chiara. I giornali parlano di una folla di diecimila persone. Il 15 ottobre, su «proposta del questore, il prefetto di Catanzaro ha disposto la sospensione a tempo indeterminato della licenza di fabbricazione dei fuochi artificiali». Anche per l’altro artificiere che partecipava alla gara, originario di Soriano Calabro, venne disposta la sospensione per trenta giorni della licenza.

Sulla «Domenica del Corriere» del 18 ottobre, Indro Montanelli scrive che «alla base di queste disgrazie c’è molto spesso un’incuria, una negligenza, un lasciar andare, che sono il frutto non della malasorte, ma dell’ignoranza». Non cerca responsabilità individuali, chiama in causa «un’antica familiarità con la sciagura, la resa senza condizioni alla fatalità». La condanna di certi comportamenti e di certe usanze della gente del Sud, è netta.

Quasi tutti i familiari delle vittime e i feriti più gravi vogliono sapere se ci sono colpe. A Vibo è avviato un imponente processo contro i fuochisti e gli altri eventuali responsabili, che si perde nei meandri delle pratiche giudiziarie. Alla fine i parenti delle vittime si rassegnano. Ancora oggi si parla di interventi altolocati per bloccare tutto e proteggere qualcuno. Le carte del processo non hanno un interesse giudiziario, ma una grande rilevanza antropologica. Ho rivissuto, leggendo le parole dei testimoni, il mio dolore e il mio sgomento. In paese si afferma lentamente la convinzione, che al di là di leggerezze e negligenze, nessuno, certo, voleva quella disgrazia o poteva immaginarla. Questo finiva col restituire l’evento a una sorta di dimensione mitica. Non mancò, nemmeno in quella occasione, chi ricordava una «maledizione» inflitta al paese, una leggendaria scomunica di Papa Callisto II agli abitanti della comunità che, nella guerra contro i Normanni, si era schierata contro il Papato. Funzionava anche in questo caso: quale spiegazione più rassicurante anche per spiegare i conflitti e le rivalità presenti nel paese, a volte con conseguenze nefaste?

***

Mi trovo spesso a guardare sul mio braccio i segni della lontana ferita. Non mi piacciono più i fuochi d’artificio. Detesto ogni forma di violenza e le guerre. Sarà anche per quell’esperienza infantile. Da allora la comunità è profondamente mutata, erano anni di grande mobilità, del boom economico. Un paese pieno è diventato vuoto. Non vengono più sparati fuochi in paese né per la festa del Rosario né per quella del Crocefisso. Le confraternite hanno ancora una loro importanza, ma ora le divisioni e le competizioni assumono contorni “politici”, esprimono altri interessi e appartenenze diverse. Sono scomparsi le antiche rivalità. Non mancano sfottò di lunga memoria, ma sono più teneri di quelli tra juventini e interisti. Non c’è legame tra vecchie e nuove generazioni. Il paese si sta spopolando come il suo doppio di Toronto. Un paese pieno è diventato vuoto. Tutto è cambiato. Il mondo è cambiato. Il pianeta è a rischio Fine. I più giovani, tranne pochi, e anche molti adulti non sanno cosa è successo. Esiste la memoria dei luoghi? Come si organizza? Quanto dura?

La memoria collettiva di un paese non esiste se non viene alimentata e coltivata. Nel caso della catastrofe del 1959 vige ancora un doppio registro: un silenzio pubblico, una dimenticanza collettiva e il dolore privato dei familiari delle vittime che ancora continuano a raccontare.

Nel cinquantenario di quell’evento, nel 2009, ho realizzato con gli amministratori una serie di iniziative, conferenze, mostre, convegni sugli anni Cinquanta. Ho cercato di legare quell’evento a una più generale vicenda meridionale e mondiale di quel periodo di grande trasformazione. L’amministrazione comunale ha inaugurato una «Via 11 ottobre» e nel 2009 eretto un monumento in memoria dei defunti che, partecipando a una festa, hanno trovato la morte. Ho ascoltato mille volte e mille versioni di quel dramma vissuto dal paese. Di una vera catastrofe comunitaria. Mille volte l’ho raccontato. E ne ho scritto. Lo rifaccio pensando alle nuove generazioni che non possono sapere, e anche per fare conoscere una storia minuta e sconosciuta di un paese Mondo.

Quest’anno, a sessant’anni di quel dramma, il parroco del paese, la confraternita del Rosario e l’Amministrazione comunale hanno organizzato cerimonie religiose e civili.

L’incontro con mio padre, dopo interminabili ricerche, nella notte sembra accaduto ieri. Rivedo il suo sorriso che continuo a interrogare, anche se lui non c’è più. Come fanno i familiari di quei defunti che appartengono alla nostra storia e alla nostra memoria, alle nostre luci e alle nostre ombre. Quest’anno, per la prima volta, mamma non mi racconterà più di quella notte in cui mi aveva pianto per morto prima di trovarmi che vagavo nella notte, tra i feriti, nella cantina, nella strada, alla ricerca di mio padre. Fino a quest’anno ricordavo lei e nonna come ombre benevoli che mi ritrovavano e mi ridavano vita, quest’anno le sento come presenze fisiche e morali che mi accompagnano e mi prendono per mano anche mentre organizzo questo scritto che dedico a loro e a mio padre, a tutti i defunti di quella notte che ha segnato per sempre la mia infanzia e che certo contribuisce a farmi meglio capire perché, in fondo, con tutto il mio errare, non mi sono mai “allontanato” dal mondo di origine e perché ho vissuto il mio “restare” sempre in maniera critica e sofferta, anche come una sorta di esilio, con il disagio e l’inquietudine di chi cerca nuovi luoghi abitabili e vivibili, come un “dispatrio” da fermo.

P.IVA. 03199620794, Via del Mare, 65/3 S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)

Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano | Privacy