Fusioni di Comuni, in Calabria restano (ancora) una chimera

Nella regione ci sono stati solo tre processi di aggregazione. Eppure i costi per sostenere gli enti calabresi pesano più di altri sul bilancio collettivo. Aiello: «Occorre una legge organica e fon…

COSENZA I vantaggi non solo economici aumentano ma le resistenze non accennano a diminuire. In una sorta di continua battaglia per difendere il proprio “Campanile”. Una strategia da “piccolo orticello”, che nel caso delle micro realtà, finisce per mettere a rischio la loro stessa sopravvivenza e la possibilità di offrire servizi ai propri cittadini. E pesa sensibilmente sui conti pubblici collettivi. Così la strada che dovrebbe condurre i Comuni, soprattutto più piccoli, ad unirsi attraverso l’istituto della fusione sembra decisamente irta di ostacoli.

Eppure la norma per facilitare il “matrimonio” di Comuni esiste ormai da tempo. Il provvedimento madre è datato 1990, esattamente la Legge sulle Autonomia locali n.142 del 1990, anche se è stato disciplinato dieci anni dopo dal Testo unico degli Enti locali approvato con decreto legislativo il 18 agosto del 2000. Senza contare la serie di iniziative legislative coniate per agevolare il processo di fusione tra enti. In particolare dal 2012 si sono succedute norme volte a favorire quel procedimento garantendo sempre maggiori contributi e facilitazioni ordinamentali alle realtà amministrative nate dalle fusioni. Fino a prevedere i contributi erariali erogati a favore delle fusioni di Comuni. Si è passati, in particolare, dal 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro, al 60% dei trasferimenti stessi, a decorrere dall’anno 2018, nel limite degli stanziamenti previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Somme e facilitazioni che però non sembrano aver contribuito a far mutare il quadro della situazione. Soprattutto al Sud ed in particolare in Calabria.

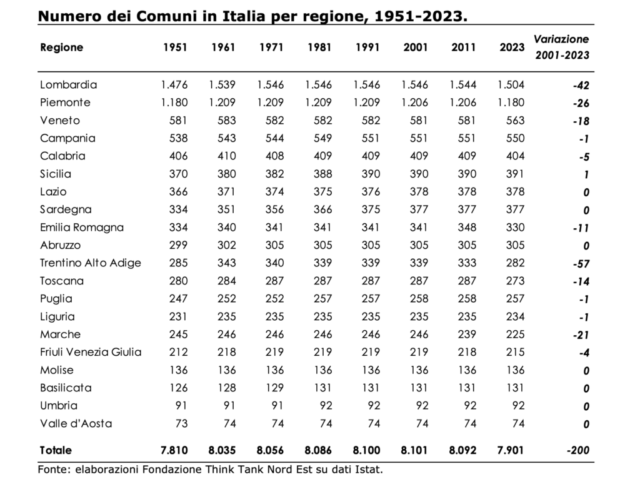

Se è vero che il numero di Municipi italiani in 20 anni, seppure con qualche accelerazione negli ultimi tempi, è diminuito di appena 200 unità. In particolare dal 2001 ad oggi il totale dei Comuni è passato in Italia da 8.101 a 7.901. Dall’inizio dell’anno sono stati istituiti 2 nuovi Comuni mediante processi di fusione che hanno portato alla soppressione di 5 enti comunali.

Una razionalizzazione, dunque, sì figlia di quei processi di fusione ma che ne denota lentezza se non una vera e propria “resistenza” a non voler mutare l’esistente.

E se il quadro italiano risulta non favorevole ai “matrimoni” tra Comuni, nel Mezzogiorno quell’andamento diviene ancor più difficile.

Stando ai dati della Fondazione “Think Tank Nord Est”, ultima ad effettuare un monitoraggio delle fusioni, emerge che in Italia si sono tenuti 268 referendum di fusione (il meccanismo previsto dalla legge per procedere all’aggregazione di enti) dei quali oltre la metà – esattamente il 54,5% – con esito positivo. Ebbene gran parte dei processi referendari di fusione riguarda le regioni del Nord. Infatti 61 si sono tenuti in Comuni lombardi, 48 si sono svolti in Trentino-Alto Adige a cui seguono Toscana, Veneto ed Emilia Romagna.

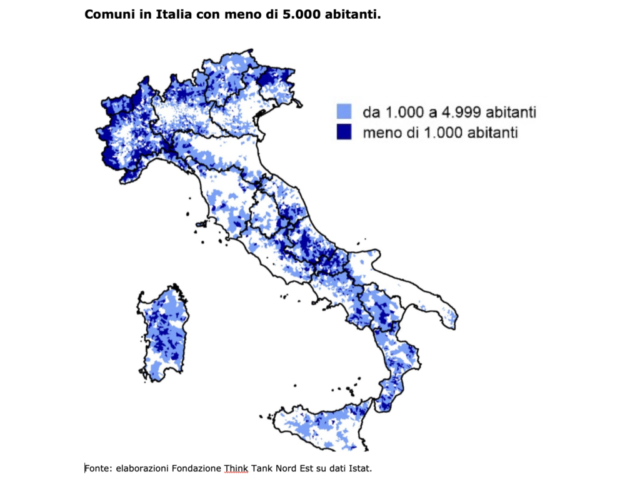

Pochi, viceversa, i processi avviati in questi anni nel Mezzogiorno. L’area che avrebbe avuto maggiormente bisogno di vedere aggregazioni di enti. Questo perché è il territorio che più di altri non riesce a garantire, per via della polverizzazione in micro comuni, servizi ai cittadini. Ed è anche tra quelli che per questa ragione “drena” più risorse da altre aree del Paese.

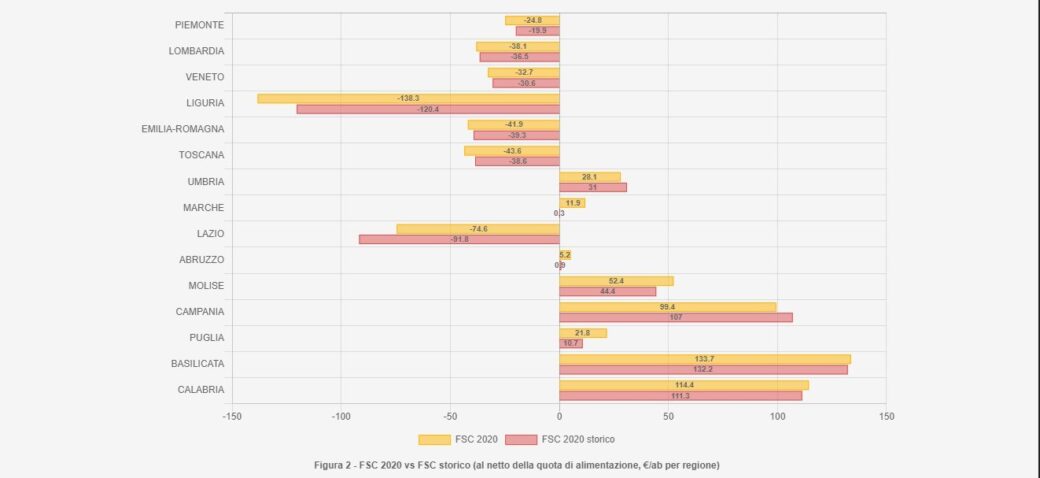

Ad iniziare dalle somme che derivano dal Fondo di solidarietà comunale (Fsc). Cioè il Fondo istituito dalla riforma del Titolo V del 2001 ed alimentato soprattutto dagli stessi Comuni attraverso un sistema principalmente perequativo, per cui l’ente più dotato economicamente versa risorse al Fondo per essere poi ridistribuito ai Comuni che hanno meno capacità economica. Ebbene sono proprio i Comuni del Sud ad ottenere maggiori risorse da questo sistema dato che risultano i più poveri. Dalla lettura dei dati di Sose, società creata dal ministero dell’Economia e finanze, emerge infatti ad esempio che Napoli risulta essere tra i dieci comuni più popolosi d’Italia quello che ha ottenuto più risorse versandone meno al fondo. Questo perché è la città tra le maggiori con una minore capacità fiscale pro capite. Nel 2023, il capoluogo campano ha ottenuto oltre 330 milioni versandone di questi 38.

Ma sono i Comuni più piccoli a drenare da questo meccanismo più risorse. Sempre dalla lettura di quei dati, risulta infatti che gli enti comunali con una popolazione inferiore a mille abitanti ottengono una quota dal fondo decisamente superiore a quella degli enti più grandi (cioè quelli con oltre 250mila abitanti). In media ottengono un differenza positiva di 63,9 euro pro-capite da Fondo di solidarietà comunale: cioè guadagnano più risorse di quante ne hanno versate. Viceversa le realtà con popolazione superiore ai 250mila euro in media hanno 42,6 euro in meno di quanto versato.

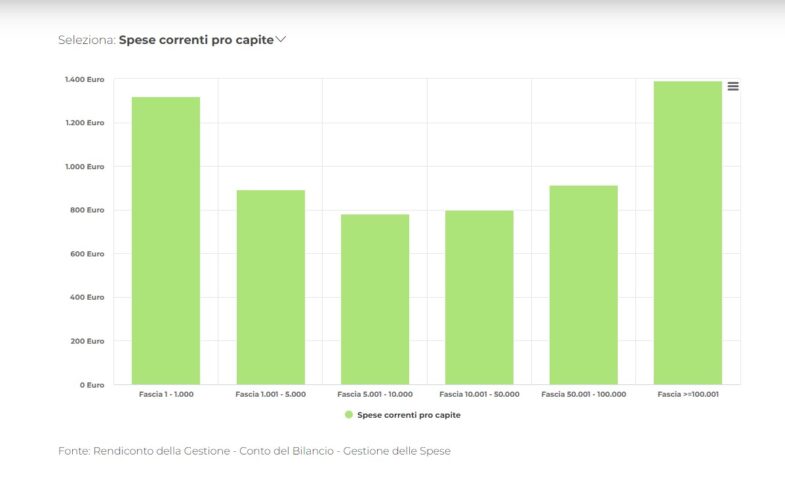

Inoltre i Comuni più piccoli risultano avere una spesa corrente pro capite praticamente pari a quella dei grandi centri. Nell’elaborazione del Rendiconto di gestione dei ministero dell’Economia, infatti, mediamente la spesa che i Comuni sopportano di circa 1.300 euro per abitante contro i 1.390 delle città con popolazione superiore ai 100mila abitanti. Da qui dunque la ratio nella norma più favorevole alla fusione di Comuni piccoli e piccolissimi. Infatti per i Comuni che si fondono, sono previste entrate straordinarie per dieci anni successivi.

Si tratta, per realtà che si sono aggregate dopo il 2018, del 60% dei trasferimenti erariali al 2010, con un limite massimo di 2 milioni di euro. Un mare di vantaggi che però i Comuni non sembrano proprio voler cogliere.

I dati calabresi

Ed è la Calabria una delle regioni che più di altre avrebbe necessità di ingranare la marcia sulla strada delle fusioni. Almeno a giudicare dai numeri. Su 404 Comuni presenti in Calabria, sono 324 quelli con una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, di cui 20 con meno di seicento abitanti. Ed esistono anche realtà territoriali nella regione con meno di trecento residenti: 155 Staiti (in provincia di Reggio Calabria); 212 Carpanzano e 291 Castroregio, entrambe nel Cosentino.

Ebbene nonostante questa polverizzazione di enti, nel corso degli anni si sono registrati soltanto tre processi di aggregazione.

Il più antico è datato 1968 e che portò alla nascita di Lamezia Terme dopo la soppressione dei comuni di Nicastro, Sambiase e Santa Eufemia. Per assistere a nuovi processi di fusione in Calabria occorre fare un salto di circa mezzo secolo. Infatti solo nel 2017 a seguito di un referendum si è assistito al secondo caso nella regione di aggregazione tra comuni. Si tratta della costituzione del comune di Casali del Manco, nato dalla fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta. Una nuova realtà sorta nel cuore del territorio della Sila Cosentina che, dopo quella fusione, può contare su 9.524 abitanti.

Il terzo e finora ultimo processo lo si è visto l’anno successivo, quando – anche qui a seguito della consultazione referendaria – Corigliano Calabro e Rossano si sono fusi in un’unica realtà che conta ora oltre 74mila abitanti. Resta viceversa in itinere l’idea di unire Cosenza, Rende e Castrolibero che è divenuta teatro di scontro soprattutto politico anche per la “stranezza” di realizzare – in questo caso – la congiunzione di comuni tutt’altro che minuscoli. Andando in qualche modo contro la logica di una normativa nazionale che vorrebbe la fusione di piccole realtà per razionalizzare le spese pubbliche.

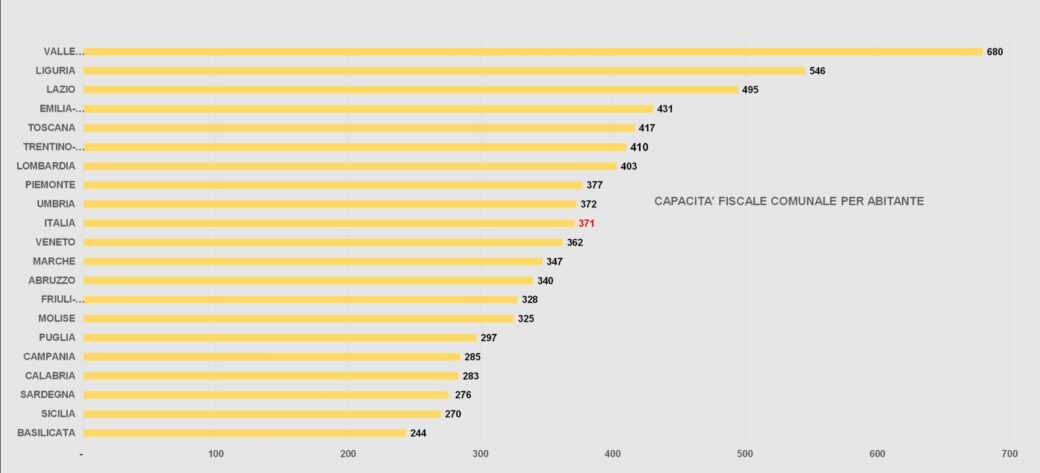

Capacità fiscale territoriale per regione (valore pro-capite)

E poi c’è il caso limite della possibile nascita di Temesa, un nuovo comune sul Tirreno cosentino che vedrebbe però addirittura ridurre il numero di abitanti di Amantea a seguito della “scissione” della sua frazione più popolosa (Campora San Giovanni) per consentire la contestuale fusione di questa località con il piccolissimo centro di Serra d’Aiello. Ipotesi questa ancora sub iudice, considerato che in queste ore il Tar Calabria sta decidendo se ammettere o meno il ricorso dell’amministrazione comunale di Amantea contro quella ipotesi di scissione-fusione.

Al netto di quest’ultimi esempi e di altri su cui si è aperto il dibattito, c’è la certezza che la Calabria è tra le regioni che “costa” di più sul fronte dei trasferimenti proprio a causa delle sue caratteristiche.

Dopo la Basilicata, infatti, i comuni calabresi ottengono in Italia più soldi di quanti versati nel Fondo di solidarietà comunale: ben 114,40 euro pro-capite.

Viceversa, ad esempio, i comuni liguri registrano in un anno una differenza negativa per abitante di oltre 138 euro. Dai dati di OpenCivitas, in Calabria nel 2023 sono arrivati dal Fondo quasi 329 milioni (esattamente 328.880.330) a fronte di una contribuzione effettuata dai Comuni calabresi per alimentare quel fondo di “appena” 56.623.628. E, nonostante queste risorse, la regione resta fanalino di coda in Italia per numero di erogazioni di servizi ai cittadini offerti. Soprattutto nei piccolissimi centri, in cui mense scolastiche, asili nido e servizi sociali restano spesso una chimera.

Numeri e dati che danno la dimensione di quanto la Calabria avrebbe bisogno di fusioni.

Aiello: «Occorre una legge organica e fondi per favorire le fusioni»

Resistenze legate alla difesa dell’identità territoriali, assieme all’opposizione della politica locale e mancanza di un quadro normativo ben strutturato.Sono i tre elementi individuati da Francesco Aiello, ordinario di Politica economica all’Unical e presidente di OpenCalabria, che stanno alla base della difficoltà di avviare processi di fusione in Calabria. Fusioni che, per Aiello, garantirebbero la sopravvivenza stessa di Comuni piccolissimi erosi dal fenomeno della spopolamento. E sull’ultima norma varata dal consiglio regionale in tema di fusioni, il professore non ha dubbi: «È calibrata al caso dell’istituzione della città unica di Cosenza, Rende e Castrolibero».

Professore, la Calabria è disseminata di tantissimi comuni con pochi abitanti. Quali sono i principali svantaggi per i cittadini che vivono in queste realtà?

«Da un punto di vista degli svantaggi ascrivibili alle relazioni con i comuni e con altre istituzioni pubbliche, è certo che ai residenti sono offerti meno servizi pubblici rispetto alle realtà più grandi. L’altra regolarità empirica è che i servizi sono spesso di qualità non elevata, discontinui e a costi pro-capite relativamente più alti che in altri comuni. In molte aree della regione, non esistono le condizioni per il soddisfacimento di molti diritti (tutela della salute, mobilità locale, istruzione efficace, presidi di sicurezza, diritto alla connessione, servizi sociali per i meno abbienti). Questo ha due implicazioni. Poiché il contesto penalizza gli standard di vita, si consolida il fenomeno, tra i pochi che possono, di accollarsi privatamente i costi dell’assenza dei servizi pubblici. Gli altri si adattano. Inoltre, chi non ha vincoli di mobilità si trasferisce altrove».

Molte di queste realtà fanno fatica a sopravvivere anche sotto il profilo finanziario gestionale

«Si. Molti Comuni hanno entrate proprie molto basse a fronte di costi elevati per offrire servizi. Il regime si regge in presenza di trasferimenti statali, ma in uno scenario di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica nazionale, queste differenze sono colmate ricorrendo sempre di più a due soluzioni: taglio dei servizi o innalzamento dei tributi locali. Si è innescata la trappola dello spopolamento, da cui è difficile uscire: la ridotta dimensione dei comuni genera basse entrate che, a loro volta, causano ulteriori tagli della spesa. L’assenza di servizi e, parallelamente, la mancanza di opportunità occupazionali o la difficoltà a svolgerle in modo adeguato, alimentano l’emigrazione, che è anche regionale verso le aree urbane calabresi. Un circolo vizioso che impoverisce sempre di più i piccoli borghi».

Secondo lei è utile per questi Comuni avviare processi di fusione?

«Non esiste dubbio alcuno che i piccoli comuni trarrebbero considerevoli benefici dalle fusioni. Basti pensare alla spesa per abitante, che è altissima per i comuni con meno di duemila residenti e tende a diminuire quando la popolazione aumenta fino ad una soglia che oscilla attorno a 10-12mila abitanti. In questo punto la spesa pro-capite raggiunge il minimo prima di registrare nuovi incrementi. È da questo andamento ad U delle spese pro-capite, che trae spunto la legge Delrio quando fissa a 2 milioni di euro il bonus annuale per le fusioni: infatti 2 milioni di euro sono il massimo valore che si raggiunge con diverse combinazioni di nano comuni (fusione tra due, tre, quattro, cinque comuni) che creano un nuovo ente con una popolazione che può oscillare attorno a 10-13 mila residenti. Le economie di scala che si osservano nel tratto decrescente della spesa pro capite (ossia quella che interessa i comuni molto piccoli) giustifica un’esigenza istituzionale: promuovere le fusioni per ridurre le inefficienze nella gestione amministrativa di piccole comunità.

Eppure nonostante norme che favoriscono la fusione, in tanti anni ci sono stati solo tre processi di unificazione, di cui una nel lontanissimo 1968. Perché è così difficile avviare questi iter?

«L’esperienza maturata con il gruppo di ricerca di OpenCalabria in anni di studio ed analisi delle fusioni in Calabria consente di individuare tre principali ostacoli alle fusioni. Esiste una diffusa difesa delle identità territoriali: si pensa che con le fusioni il patrimonio identitario delle comunità si disperda. Occorre spiegare che la fusione è solo un modo diverso di organizzare la vita amministrativa dei comuni, che garantendo maggiore efficienza gestionale facilita la sopravvivenza stessa di molte piccole realtà comunali e, quindi, è a tutela delle identità locali. È complicato pensare ad una identità in uno spazio soggetto a desertificazione! Esiste, inoltre, una motivazione mai manifestata in modo esplicito, ma la cui presenza è strisciante nelle azioni e nei comportamenti degli attori della politica locale. Creare un nuovo comune implica una riduzione del perimetro del mercato della politica. Si tratta di un mercato che funziona, in termini di reputazione individuale, di consolidamento di apparati familiari e amicali, a volte anche di trampolino di lancio verso altre posizioni politico-istituzionali. La politica, molto spesso, è avversa alle fusioni perché non intende rinunciare a questi privilegi. Se da un lato sono vantaggi marginali, dall’altro lato occorre ricordare che diventano rilevanti, se si contestualizzano rispetto alle micro dimensioni dei comuni di riferimento. Questa ragione è di frequente insabbiata ricorrendo ad argomentazioni a difesa delle identità territoriali che diventano lo strumento per screditare le fusioni, le quali, al contrario, sono fonte di vantaggi collettivi. Ovviamente non è sempre così. Esistono casi in cui le cariche politiche comunali sono svolte a mò di servizio verso le piccole comunità di appartenenza. Ma, purtroppo, sono eccezioni. Infine, il terzo elemento che ostacola le fusioni in Calabria è la mancanza di un quadro normativo ben strutturato, in grado di fissare regole certe e tali da promuovere le aggregazioni tra comuni. L’ente che dovrebbe fungere da guida e indirizzo in questo processo di riorganizzazione degli assetti istituzionali di governo del territorio è la Regione Calabria. Altrove – per esempio, in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana – il consiglio regionale sprona le fusioni, da noi, al contrario, le rende impossibili».

E la norma approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale favorisce quel processo di fusione?

«A me sembra che quel provvedimento non sia frutto di una riflessione strutturata sull’istituto delle fusioni, ma appare essere un’attività del consiglio regionale calibrata al caso dell’istituzione della città unica di Cosenza, Rende e Castrolibero. Su iniziativa di alcuni consiglieri regionali è stata proposta una legge istitutiva della Grande Cosenza e quel provvedimento, inserito nel calderone Omnibus, intende accelerarne l’iter. Nulla a che fare con ciò che serve ai comuni calabresi».

Si è registrata molta tensione per quella norma che è stata definita in qualche modo “liberticida” della volontà popolare. Qual è il suo parere?

«Le riflessioni da fare sono due. La prima è che impedire ai consigli comunali di avere un ruolo nella fase di avvio dell’iter della fusione è una forzatura istituzionale poco opportuna, poiché viene a mancare il coinvolgimento dei territori in un progetto che impone radicali innovazioni organizzative nell’amministrazione di una nuova comunità. La recente esperienza in Calabria dimostra che le fusioni di Corigliano-Rossano e di Casali del Manco sono state possibili per l’energica azione di analisi e di sensibilizzazione del Comitato delle 100 Associazioni e del Movimento “Presila Unita”. Queste spinte dal basso hanno creato il giusto ambiente all’interno del quale i consigli comunali hanno maturato la consapevolezza di assumere delibere pro-fusione ampiamente condivise dalle rispettive popolazioni. È banale osservare che tutto ciò viene a mancare con decisioni maturate all’interno del consiglio regionale che, in base a qualche criterio, decide quali fusioni avviare. La seconda riflessione è un’implicazione della precedente. Immaginiamo che le modifiche introdotte abbiano un senso. Ciò impone che il consiglio regionale si doti di una struttura (un Osservatorio?) in grado di indirizzare in quali territori intervenire. È, quindi, una cosa buona perché responsabilizza la politica regionale che baserà le proprie deliberazioni su dati e analisi e non su vaghi criteri, quasi delle opinioni. In assenza di questa struttura, ci si potrebbe interrogare sui motivi alla base della fusione della Grande Cosenza, i quali potrebbero essere applicati deliberando per una fusione, per esempio, tra Vibo Valentia e Sant’Onofrio, oppure tra Locri e Siderno. Perché a Cosenza sì e altrove no? Se il consiglio regionale ha deciso di essere il promotore delle fusioni, in Calabria potremmo addirittura pensare che gli attuali protagonisti della politica regionale abbiano intenzione di intervenire in quei luoghi in cui la piccola dimensione dei comuni e la loro estrema prossimità geografica rendono necessari nuovi modelli di organizzazione delle comunità. Come dire, in quei luoghi finora non si sono avute fusioni e ora, con lungimiranza, intervengono i consiglieri regionali. Mi chiedo se approvando l’Omnibus, il Consiglio regionale abbia preso in considerazione questa ipotesi che, laddove ben studiata, potrebbe generare qualche effetto positivo nel governo del territorio».

Cosa si potrebbe fare per favorire processi di aggregazione tra i Comuni calabresi?

«Il consiglio regionale non dovrebbe interessarsi di fusioni in modo casuale. Ogni tanto, qualcuno fa qualcosa, spesso sollecitato da interessi particolari. Introduce qualche marginale modifica alle poche e frastagliate norme regionali sulle fusioni. Un processo che alimenta confusione, incertezza e disaffezione. Un contesto istituzionale che frena il fermento che comunque esiste in qualche area della regione. Servirebbe una legge ben strutturata sulle fusioni e non è complicato farlo: senza doverci inventare alcunché e mettendo da parte la tendenza tutta calabra di ricercare soluzioni uniche ed originali, il consiglio regionale dovrebbe trarre spunto – mi consenta, copiare bene – dalle leggi in materia che altre regioni virtuose hanno adottato da tempo. È sufficiente approvare una buona legge per avere più fusioni in Calabria? No. Serve altro. Ecco due ulteriori aree di intervento di pertinenza regionale. I piccoli comuni hanno bisogno di capire vantaggi e svantaggi delle fusioni. A tal fine, servono studi di sostenibilità economico-finanziaria, immaginando diversi scenari post-fusione elaborati da professionisti indipendenti. Poiché tutto questo richiede risorse finanziarie che i nano comuni non hanno, la Regione Calabria dovrebbe sanare questi vincoli istituendo un Osservatorio permanente regionale sulle fusioni che fornirebbe assistenza tecnica. Inoltre, servirebbe creare un Fondo Regionale per le Fusioni per erogare bonus monetari ai nuovi comuni, ad integrazione di quelli erogati dallo Stato». (r.desanto@corrierecal.it)

P.IVA. 03199620794, Via del Mare, 65/3 S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)

Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano | Privacy