«Parlare tante lingue mi ha portato a essere più inclusivo e comprensivo»

Il designer e artista cosentino Mauro Martino è approdato a Boston dopo l’università a Milano ed esperienze in Giappone e Brasile

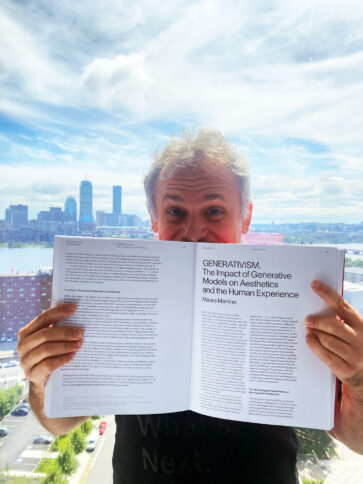

Mauro Martino è un artista, designer e ricercatore italo-americano rinomato per il suo lavoro pionieristico nell’integrazione di arte, dati e intelligenza artificiale. Nascita e studi a Cosenza, poi università a Milano e formazione ed esperienza in tutto il mondo, infine – dopo un passaggio in Giappone e Brasile – l’approdo negli States, in due dei templi mondiali della conoscenza e della ricerca scientifica: prima il Mit e poi Harvard. “Milano – Fabbrica del Futuro” (esposizione inaugurata lo scorso settembre nell’aeroporto di Milano Malpensa e visibile fino a fine gennaio 2024), è uno dei suoi ultimi affascinanti intrecci di tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) che convertono testo in video e musica.

CHI È Mauro Martino

Come fondatore del Visual Artificial Intelligence Lab di MIT-IBM Research e professore alla Northeastern University di Boston, Martino ha influenzato significativamente i campi della visualizzazione dei dati e dell’arte attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. In particolare, il suo recente progetto “Strolling Cities”, presentato alla Biennale di Venezia del 2021, ha rappresentato un primo esempio nel campo artistico di letture poetiche trasformate in film in tempo reale, arricchendo la relazione tra linguaggio, tecnologia e arte visiva. Ulteriori dimostrazioni recenti dell’innovativa metodologia di Martino nel trasformare testi in video attraverso modelli generativi si manifestano nelle sue esposizioni, come la “NFT Revolution” (settembre 2022) presso MEET | Centro Cultura Digitale a Milano, “Esercizi di Stile” (marzo 2023) esposti al BCA Center di Burlington,

Quando e perché ha lasciato la Calabria?

«Sono andato via nel 2000 per proseguire i miei studi universitari al Politecnico di Milano, in una delle discipline che ha reso l’Italia famosa nel mondo: il design. Non deve sorprendere la mia decisione di spostarmi a Milano, cercavo un ambiente dove il design è parte integrante della cultura e dell’economia, con accesso a risorse ineguagliabili a livello mondiale, esperti di settore e opportunità di collaborazioni con i migliori designer del mondo. Se avessi scelto di studiare altre discipline probabilmente sarei rimasto a Cosenza. Nello studio del design c’è qualcosa che va oltre la teoria e la pratica, bisogna stare con i grandi talenti per poter crescere. A Milano ho avuto modo di incontrare grandi teorici e designer di successo come Stefano Giovannoni, Enzo Mari, Piero Lissoni, Matteo Ragni, Giulio Iacchetti, Massimo Banzi, Odo Fioravanti e molti altri che ho avuto la fortuna di conoscere».

Rimpiange o le manca qualcosa?

«A Milano mi son trovato a dover negoziare una mia nuova identità, in qualche modo sono stato costretto a reinventarmi, a rinascere. Ma prima della rinascita c’è stato il “lutto culturale”, l’esperienza di perdita del mio mondo, delle mie abitudini cosentine. Non sono rinato milanese, non ho iniziato a parlare con accento meneghino, ma mi sono innamorato di un treno che mi portava a Parini in poche ore; di poter andare a Marsiglia in macchina, prendere un Pastis e tornare in serata. Mi sono innamorato della dimensione internazionale, di amici provenienti da tutto il mondo. Forse tanti nuovi affetti sono nati proprio perché eravamo accomunati da questa perdita dei riferimenti culturali della nostra terra natale. La perdita della mia identità culturale e la rinascita si è poi ripetuta molte altre volte, da Milano mi sono spostato in Giappone, poi sono andato in Brasile, poi negli Stati Uniti. Una cosa è smettere di incontrare i propri amici a corso Mazzini, per incontrarsi con nuovi amici a Porta Venezia, ben diverso è quando smetti di parlare italiano per adottare il portoghese, il giapponese, o l’inglese. Quando perdi l’uso quotidiano della tua lingua si crea un’identità transnazionale, che mi ha portato ad essere più comprensivo ed inclusivo. Ora negozio e bilancio costantemente la mia identità in funzione della lingua che parlo, del luogo che visito. Forse lasciare Cosenza mi ha regalato una sensibilità ai contesti culturali e sociali in cui vivono, che prima non avevo».

Cosa salva della Calabria?

«Tutto, penso sia uno dei posti più belli e autentici del pianeta, da ogni punto di vista. Torno spesso a casa e tornerei anche più spesso. Legami emotivi, ricordi d’infanzia, legami familiari, ho un senso di appartenenza che persiste nonostante la distanza e il tempo. Penso che la mia personale libreria di sapori e di bellezza sia maturata durante i primi anni della mia vita, quando i miei genitori mi portavano al mare e in Sila, tra la neve e i pini, o sotto l’ombrellone per il sole rovente. Ho in mente il bruciore del primo peperoncino che la mia bisnonna mi fece provare, la ’Nduja, la pitta ‘mpigliata che mia mamma mi spedisce ogni anno, il capocollo grigliato che per me rimane la bistecca più succulenta. Le mie esperienze internazionali mi hanno arricchito e la libreria si è ampliata, ma le fondamenta rimangono calabresi».

Cosa non le piace del posto dove vive adesso?

«Ora vivo a Cambridge, in Massachusetts, in una casa di legno circondato da case di legno. Non sono mai riuscito a capacitarmi della scarsissima qualità degli immobili del New England. Costruiscono con pannelli di compensato e colla, assemblano case in pochi giorni e il risultato finale mi sembra pericolante e poco durevole. Basta una piccola scintilla che queste case bruciano, una piccola perdita d’acqua che il legno marcisce e la casa collassa. Se fai un salto tutto trema, se vuoi mettere un quadro devi prima rinforzare le pareti. Sembrano fatte di cartapesta queste abitazioni, ma la cosa più ridicola è che le rivestono di mattoni finti per farle sembrare case vere. Sembra che la longevità non interessi a nessuno, vince una filosofia del mordi e fuggi dove la storia viene cancellata all’origine, costruendo insediamenti che non possono durare».

Com’è strutturata la comunità dei calabresi nel luogo in cui vive?

«Non lo so, non ho incontrato calabresi qui a Cambridge. Ci sono comunità italo-americane e le loro storie sono impressionanti e commoventi. Verso la fine del XIX secolo e nei primi decenni del XX secolo gli italiani non erano i benvenuti negli Stati Uniti. Venivano considerati una razza “inferiore” secondo gli standard dell’epoca. Nel New Hampshire l’arrivo di immigrati italiani in un quartiere portava ad un forte calo del valore degli immobili. Mi hanno raccontato tante storie di discriminazioni e sofferenze, soprattutto le comunità anglofone e protestanti. Queste storie di discriminazione vengono nascoste e solitamente tra italiani si parla solo del grande riscatto dei pochi che sono diventati ricchi ed influenti. Oggi la situazione è molto diversa, i migranti moderni sono prevalentemente scienziati qui a Cambridge, dove c’è la concentrazione più alta al mondo di PhD (dottorati di ricerca). Questa situazione è dovuta alla presenza di alcune delle più prestigiose università e istituzioni di ricerca del mondo, in particolare il Massachusetts Institute of Technology (dove ho lavorato come ricercatore per alcuni anni) e Harvard University (dove sono stato postdoctoral researcher per 4 anni). Inoltre, la presenza di queste università stimola la formazione di numerose startup, aziende di ricerca e sviluppo e laboratori, che a loro volta attraggono ulteriori PhD da tutto il mondo. Per quanto possa sembrare un piccolo villaggio con le sue casette di legno, Cambridge è la città più influente e produttiva nel mondo accademico e nella ricerca scientifica».

«Qual è secondo lei la forza dei calabresi fuori dall’Italia?

«Non penso ci sia alcun vantaggio competitivo a far parte di una qualsiasi etnia, o cultura. Ma ascoltando tante storie di immigrazione del XIX secolo mi rendo conto che la resilienza degli italiani è stata impressionante. Sono riusciti a distinguersi grazie alla loro creatività, ad un’etica del lavoro forte e ad una determinazione eroica. Alla fine hanno vinto, l’America di oggi è uno stato multietnico! Gli italo-americani, come evidenziato dai dati del censimento degli Stati Uniti, rappresentano una delle più grandi comunità etniche europee nel paese. Gli immigrati italiani hanno arricchito il tessuto culturale americano portando tradizioni, lingua, arte, cucina e cattolicesimo. Questi elementi sono stati assorbiti e si sono intrecciati nella cultura americana più ampia, come dimostrato dalla popolarità della cucina italiana e dal contributo di italo-americani in tutti gli ambiti culturali, pensiamo a Frank Sinatra, Madonna (Madonna Louise Ciccone), Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Al Pacino e Robert De Niro, Frank Stella e moltissimi altri esempi».

Ci sono, al contrario, degli stereotipi che ci inchiodano a luoghi comuni non più attuali o comunque folkloristici e frutto del pregiudizio?

«La lista è lunga, ma non deve sorprendere, la cultura popolare è spesso condita di luoghi comuni. Uno degli stereotipi più diffusi riguarda l’associazione tra italiani, in particolare calabresi e siciliani, e la mafia. Gli italiani in generale sono spesso rappresentati come estremamente passionali, rumorosi e gestuali. Ma l’americano medio ci batte sulla produzione di decibel, l’espressione “Oh My God” può facilmente superare i 100db. Sebbene la cucina italiana sia rinomata, la riduzione dell’identità italiana al solo cibo è ricorrente e ignora altri aspetti importanti della nostra cultura. Anche se sembra un complimento, in realtà l’americano medio pensa che dedicare così tanto tempo al cibo sia controproducente. Alcuni preferirebbero consumare semplicemente una pillola pur di avere qualche ora in più da dedicare al lavoro. In alcuni contesti, gli italiani possono essere stereotipati come pigri o meno efficienti. Il “dolce far niente” viene visto come un aspetto centrale della cultura italiana. Gli uomini italiani sono spesso rappresentati come seduttori, o molto concentrati sulla loro apparenza. Vestire bene per apparire non è la tecnica utilizzata in America per apparire, qui si gioca tutto sul fisico muscoloso. Più sei palestrato meno punti sul vestiario, quando vedi un americano atletico in tuta e calzini bianchi ti sta dicendo: “sono così figo che anche vestito male sono figo”».

Tornerà in Calabria?

«Senza ombra di dubbio, anzi mi piace pensare che sono sempre qui. Basta farmi una telefonata e arrivo, 7 ore di viaggio sono veramente poche».

L'offerta informativa del Corriere della Calabria rimarrà gratuita

Senza le barriere digitali che impediscono la fruizione libera di notizie, inchieste e approfondimenti. Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto concreto per sostenere le nostre battaglie e quelle dei calabresi.

La tua è una donazione che farà notizia. Grazie

P.IVA. 03199620794, Via del mare 6/G, S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)

Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano | Privacy