Stupri, Volpentesta: «La psichiatria territoriale affiancherà l’autorità giudiziaria»

Insieme il Dipartimento di salute mentale dell’Asp di Cosenza e l’Uiepe per la Calabria, per curare gli autori delle violenze ed evitarne la ripetizione.

«L’amore è la replica della vittima allo stupratore», scriveva la filosofa femminista Ti-Grace Atkinson. Il responsabile di violenze sessuali è spesso un soggetto problematico e recidivo. In alcuni casi, i reati del genere possono dipendere, suggeriva uno studio pilota del 2007 condotto da Christian Joyal, Deborah Black e Benoit Dassylva, da anomalie fronto-temporali del cervello, che tuttavia si riscontrano anche in altri profili criminali.

Sul finire del 2012, Jelena Corovic, Sven Christianson e Lars Bergman consegnarono le conclusioni di una loro ricerca sulla possibilità di una profilazione del violentatore e di predirne il comportamento in caso di precedenti stupri.

Per scongiurare la ripetizione di episodi di violenza sessuale, il Dipartimento di salute mentale dell’Asp di Cosenza, diretto dalla dottoressa Marianna Ardillo, ha da poco sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Calabria. «Ho creduto e credo molto in questa sinergia», ci ha detto il direttore generale della stessa Asp, Antonello Graziano. Del progetto abbiamo parlato con la dottoressa Luigina Volpentesta, direttrice del Centro di salute mentale cosentino, psichiatra di lunga e comprovata esperienza, peraltro tra i pionieri, nel territorio regionale, della riabilitazione degli autori di reati contro la persona.

«Mai si era pensato di realizzare qualcosa per gli autori di reato»

«Finora – racconta Volpentesta (nella foto appena sotto, nda) – si è sempre data molta attenzione alle donne colpite da violenza, grazie ai centri dedicati. A Cosenza, intorno al 2000, era nata una commissione che riguardava la prefettura, il tribunale e l’ospedale, per accogliere subito, già nel Pronto soccorso, le donne che avevano subito violenza. C’eravamo anche noi ed esisteva un’ampia presenza di tutte le istituzioni; poi si è registrata una battuta d’arresto. Mai, però, si era pensato di realizzare qualcosa per gli autori di reato, che poi tendono a ripetere le loro azioni e che comunque hanno spesso problemi di natura psichiatrica. Negli ultimi anni sono nate le varie leggi, penso alla numero 69 e alla numero 168. Dal 2018 in poi, si è cominciato a intervenire, di fronte alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, pensando anche all’autore dei comportamenti lesivi. Noi per esperienza – io lavoro qui da 35 anni – sappiamo bene, perché ne abbiamo seguito tante, che molte volte si tratta di persone con seri problemi, che quindi meritano un percorso anche psichiatrico. Con la convenzione che abbiamo firmato, si attua la presa in carico della persona e si attiva il lavoro a stretto contatto tra noi e l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Calabria, in modo da seguire questi utenti in tutto il loro percorso. Questo non era mai successo prima».

Come funzionerà?

«Prima arrivavano queste persone, gli autori di violenze sessuali, e non c’era mai un progetto comune per aiutarli. Ora, invece, ci sarà un progetto così articolato: l’Ufficio interdistrettuale segnala, noi cominciamo a seguire i casi e poi ci si confronta sul percorso che i diretti interessati stanno attuando. Questo serve, come lei può ben intuire, anche per la magistratura, perché comunque ai magistrati arriveranno delle relazioni attente».

È la prima volta che questa attività si svolge in Calabria?

«È la prima volta e penso che sia una delle prime sedi in Italia in cui è nato il protocollo. Credo che siamo tra i primi ad attuarlo. Vi è l’intesa condivisione nell’accompagnare le persone nel percorso di osservazione e riabilitazione, favorendone il recupero e l’inserimento nella società. C’è un grande obiettivo all’orizzonte. Ormai un terzo delle nostre forze trova utilizzo nell’ambito giudiziario. Dopo la chiusura degli ospedali giudiziari, noi seguiamo gli autori di reati, il che è diventato un capitolo grosso. In proposito eravamo un po’ impreparati e negli anni abbiamo dovuto costruire delle competenze».

Allora siamo, nel merito, davanti a un’evoluzione del sistema pubblico?

«Si stanno preparando, a livello regionale, delle

convenzioni con la magistratura per essere, noi della Psichiatria territoriale, di supporto all’autorità giudiziaria nell’invio di questi pazienti. Infatti, un magistrato non può conoscere le varie sfaccettature del problema che ha il singolo individuo e che poi ne determina, peraltro, il destino nelle diverse strutture. Di solito, si tende a inviare tutti alla Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, nda), che ha una lunga lista d’attesa. Tali passaggi dovrebbero essere invece più mirati. Se qualcuno ha commesso un reato minore, lo si può mandare nella propria abitazione e poi si può seguire come Centro di salute mentale. Possono esserci altre situazioni di reati che è più opportuno scontare in case di cura psichiatriche. Insomma, non è detto che tutti debbano essere inviati alla Rems».

Quindi?

«C’è un impegno dei vari dipartimenti interessati a definire simili convenzioni, che agevolano il lavoro della stessa magistratura».

Lei pensa che sia stato un problema la chiusura degli ospedali giudiziari?

«È stato un grossissimo problema, perché noi non eravamo preparati. Non ci hanno dato strumenti, quindi un po’ ci siamo dovuti reinventare in quest’ambito. Attualmente, ripeto, i pazienti giudiziari sono un terzo del nostro lavoro. La riforma Basaglia ci mise davanti al problema degli psicotici cronici, alle conseguenze della deistituzionalizzazione dei manicomi. Negli anni, i Centri di salute mentale sono molto cambiati: si sono trovati coinvolti in altre problematiche che all’epoca nemmeno si potevano immaginare. Questo è uno degli aspetti, ma ce ne sono altri. È aumentato del 30 per cento l’arrivo dei giovani, sono aumentate patologie come la ludopatia e la tossicodipendenza. Insomma, i servizi sono cambiati, sono cambiati moltissimo».

Perché, secondo lei, c’è stato questo aumento di problematiche psichiatriche?

«Sicuramente molto è legato all’esperienza della pandemia. Ce ne stiamo accorgendo nel tempo. Quando uno va a raccogliere le storie cliniche, trova che ci sono dei legami con il periodo in cui i pazienti sono rimasti chiusi in casa. Le persone sono rimaste isolate, quindi sono diminuiti i rapporti sociali; per esempio, nelle fasce anziane, in cui anche il rapporto amicale con il vicino è importante. Sono allora aumentati i deficit cognitivi. E c’è uno studio americano che ha confermato che la solitudine è causa di grave problematiche: gli anziani tendono ad abbandonarsi, ad andare in un circuito di depressione. Dunque, non si curano né mangiano bene. La solitudine e l’isolamento dell’anziano vanno affrontati a vari livelli, con la coscienza che le persone che hanno un’età avanzata vanno rispettate, seguite e curate, a prescindere dal fatto che sono al di fuori del mondo del lavoro».

Qual è invece la situazione dei giovani?

«Nei giovani è aumentato il consumo di sostanze stupefacenti, specie dei cannabinoidi e della cocaina. Inoltre, sono aumentati i disturbi legati alla condotta alimentare, a quanto pare alterata dalla solitudine. Parliamo dei giovanissimi, per i quali andare a scuola e trovare un amico con cui poter condividere i problemi è già importante. Invece, in pandemia c’era solo lo schermo, e lo schermo diventava una fonte di ansia, alla fine. Ricordo una ragazzina di 16 anni che urlava tutte le volte che doveva stare davanti al computer per sottoporsi alle interrogazioni o per seguire le lezioni a distanza. Urlava così tanto che tutto il paese sentiva il suono della sua disperazione assoluta, legata all’isolamento. Peraltro, oggi tra i giovani è sempre più frequente l’alcolismo. In sintesi, in larga misura essi avvertono paura e soffrono di ansia, stress, depressione».

Questo indica, dottoressa, anche una certa assenza delle famiglie, se i più giovani avvertono una grande solitudine?

«Sì, però probabilmente le famiglie sono ormai fragili e non riescono a essere ammortizzatori delle loro ansie. Spesso sono i genitori stessi che hanno problematiche legate alla loro qualità di vita. Lo smart working, poi, ha causato altri tipi di disturbi: sia fisici, dipendenti dalla posizione, sia legati alla profonda mancanza di condivisione, anche solo del tempo e dello spazio di un caffè. Sembra un modo di dire, ma è importante, a un certo punto della mattinata, che uno prenda il caffè con il proprio collega: è un momento di vicinanza; di condivisione, appunto».

Che cosa sta facendo, poi, il Centro di salute mentale di Cosenza?

«Stiamo sperimentando nuovi farmaci per le depressioni gravi. È un progetto partito da tre mesi. Sono molto soddisfatta, perché è l’unico Servizio di salute mentale che ha avviato questa sperimentazione nella provincia di Cosenza. In particolare, stanno arrivando buoni risultati, anche se si tratta di un lavoro faticoso, perché bisogna seguire bene le persone e in primo luogo operare un’attenta selezione dei pazienti. Si riscontra intorno al 65 per cento di risposte positive al trattamento, che si fa quando sono falliti almeno due o tre antidepressivi tradizionali. Per esempio, una paziente che io seguivo l’anno scorso non riusciva ad alzarsi. Ora, dopo un mese di terapia, si è alzata e si è perfino iscritta a danza. Dal letto al ballo, è un passo enorme. Insomma, con questo tipo di terapia può cambiare la vita delle famiglie, non solo delle singole persone. Difatti, quando c’è un paziente psichiatrico che sta male, è tutta la famiglia che ne soffre».

Quanti pazienti partecipano alla vostra sperimentazione? Per quanto tempo?

«Siamo a sette, uno ha lasciato, ma ne aggiungeremo altri. La sperimentazione andrà avanti per sei, otto mesi. Dall’inizio ognuno di loro deve fare un mese di induzione. I sei mesi di terapia si possono poi prolungare fino ad otto».

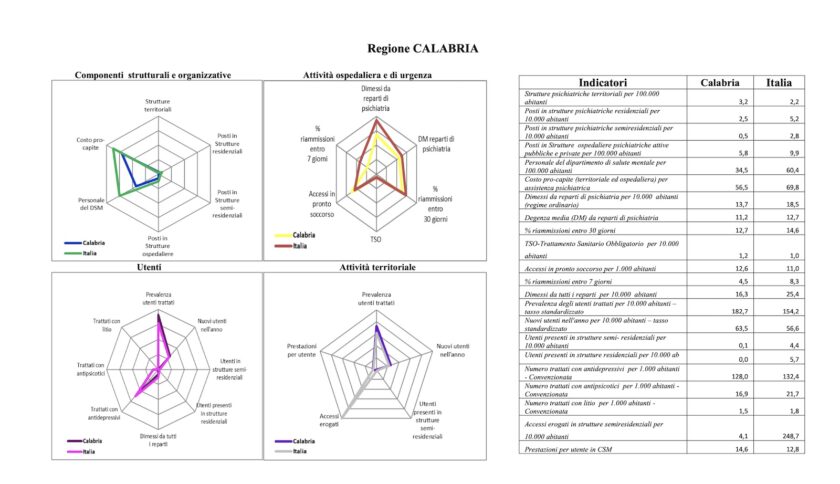

Cure psichiatriche, dati comparati della Calabria

È dunque meritoria l’attività della dottoressa Volpentesta, del Centro di salute mentale di Cosenza e del dipartimento aziendale da cui esso dipende, in un contesto regionale ancora segnato da pesanti retaggi culturali e da errori politici e amministrativi del passato, talvolta marchiani e in parte per fortuna superati di recente. Prima del biennio della pandemia da Covid-19, 84 milioni di persone soffrivano di disturbi mentali, secondo le stime della Commissione europea. Sebbene quel periodo abbia aggravato i problemi di salute mentale, specie tra i giovani, altri eventi significativi stanno peggiorando la situazione; per esempio, la crisi climatica e l’invasione russa dell’Ucraina. Nel giugno dell’anno scorso, la Commissione europea ha riferito che il costo dell’immobilismo pubblico sulla salute mentale ammonta a 600 miliardi di euro all’anno. Riguardo ai dati della Calabria, il “Rapporto di salute mentale” del 2022 offre alcuni dati interessanti: le strutture psichiatriche territoriali sono 3,2 per 100mila abitanti, contro le 2,2 della media italiana; il costo pro capite per l’assistenza psichiatrica, sia territoriale che ospedaliera, è 56,5, contro 69,8 della media nazionale; i posti in strutture ospedaliere psichiatriche attive, pubbliche e private, sono 5,8, mentre 9,9 è il valore medio nazionale; gli utenti presenti in strutture residenziali per 10mila abitanti sono 0, contro i 5,7 delle altre regioni; i nuovi utenti nell’anno sono 63,5, contro i 56,6 della media nazionale; gli accessi erogati in strutture semiresidenziali per 10mila abitanti sono 4,1, contro i 248,7 della media nazionale; il numero dei pazienti trattati con antidepressivi, antipsicotici e litio è sempre più basso, nel territorio calabrese, rispetto alla media italiana. Ciò significa, in primo luogo, che occorre cambiare la cultura dominante in Calabria rispetto alla considerazione della patologia psichiatrica e che servono maggiori investimenti pubblici per prendere in carico, trattare e seguire i pazienti. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

P.IVA. 03199620794, Via del Mare, 65/3 S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)

Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano | Privacy