Il sottufficiale Corrado Alvaro da San Luca. Lettere dal fronte

A 130 anni dalla sua nascita, è bene ripensare, con fonti inedite e ricerche rigorose, questo periodo decisivo per la sua vita e la scrittura

Autunno

Autunno, tu d’oro vestito

Avaro autunno tu torni:

ma con la tristezza de’ giorni

passati in un sogno fuggito

Fioriti tu mi hai questa sera

i fiori di campo: Ma tanto

pallidi, ma fragili quanto

lei in quella lontana preghiera.

Fiori degli anni passati,

fiore di quello che fu.

Ma son su la morte restati

I sogni che invecchiano e tu.

Autunno, fa freddo qui in terra

e voglion gli angelli fuggir

Attendono i morti sotterra

quegli altri che devon morir.

(Corrado Alvaro, da una lettera ad Ottavia Puccini, Villa “I Tofani”, Impruneta

Firenze, 30 Settembre 1915 [scritto a matita]).

… Il male è che son diventato troppo franco, sanguinosamente franco. Male.

E poi qui scrivo e scrivo e mi sento come una fiamma contro me stesso; qualche volta mi sembro un uomo perduto, senza arte, illuso, impazzito tra la gente savia che fa e lavora con gioia.

Ma che cosa debbo dire io, io che ora vivo accanto alla morte, con uno sforzo sovrumano e con una voluttà di creazione, io che ho dimenticato tutto, tutto per un mondo nuovo, selvaggio, di una bellezza superba con un fascino nuovo per quel che non esiste, per la fine, per il nulla? – Quando tornerò, se tornerò, sarò purificato. Io sono cambiato, sono divenuto più uomo: e se riuscirò a parlare, a dire le parole di questo frastuono che ho dentro sarò come voleva il mio sogno.

Se sapremo morire

e vivere accanto alla morte

senza guardarla sul viso

noi farem di lei

la più grande creatura

Vede come chiacchiero io?

Ecco per esempio una lettera che non è l’attesa corrispondenza dal fronte.

Saluti a tutti

(Corrado Alvaro, da una lettera ad Ottavia Puccini, Villa “I Tofani, Impruneta, Firenze).

Ritorno su Alvaro e la Guerra, riproponendo un saggio apparso nel 2016. A 130 anni dalla sua nascita, è bene ripensare, con fonti inedite e ricerche rigorose, questo periodo, che fu decisivo per la sua vita e la sua scrittura. Ottobre 1914. Corrado Alvaro «da San Luca» (come si firmava nelle sue primissime e giovanili prove poetiche scritte a Catanzaro), da Roma raggiunge Firenze dove ha scelto di fare il soldato in un plotone di allievi ufficiali. L’arrivo di Alvaro a Firenze non deve essere stato molto diverso da quello che racconta Luca Fabio (classe 1895, chiamato soldato a diciannove anni nell’ottobre del 1914), uno dei tanti alter ego che lo scrittore adotterà nelle sue opere a sfondo “autobiografico”, in Vent’anni (1930, n. ed. Riveduta 1953).

«All’alba d’una mattina d’ottobre, Luca Fabio scendeva alla stazione di Firenze con una valigia di tela grigia mezzo vuota come un mantice. L’ora era pigra e nebbiosa, e, attraverso la nebbia, chiese e palagi arretravano in una lontananza cinerea, come offuscata dalla terra degli scavi. Luca Fabio era di un qualche paese dell’Italia meridionale, e di una contrada non illustre, nient’altro che pastori; e la campana, tra un’impalcatura di legno, era, coi suoi bassorilievi, il solo oggetto d’arte della contrada; perciò appena s’imbatte, a un crocicchio verso Santa Maria Novella, in una colonna sormontata da una croce, si ricordò confusamente di alcune letture, e la prima che gli venne a mente, come la più elementare, fu quel capitolo del Manzoni in cui Renzo trova i pani ai piè d’una colonna. […]. Luca Fabio pensava per la prima volta che cos’è mai l’Italia se egli, italiano, sentiva soggezione come uno straniero in quella città. Gli si imbrogliava la lingua, aveva timore di chiedere dove fosse la caserma, sentiva la sua parlata meridionale come un gergo, e a nessun patto avrebbe aperto bocca […]. Questa mescolanza d’espressioni, e la sovrapposizione dei ricordi della sua regione in questo mondo diverso, lo sbigottivano».

Il diciannovenne Alvaro aveva alle spalle un’infanzia e un’adolescenza ricche, dense, sofferte, che lo avevano maturato in fretta e non senza fatica e delusioni. A San Luca, in «quel mucchio di case presso il fiume circoscritto da orti dolcissimi e digradante verso il mare, sulla balza aspra», aveva passato gli anni «più vasti e lunghi e popolati» (cfr. Memoria e vita, Il viaggio, Brescia, 1942, n. ed. critica e arricchita a cura di Anne-Christine Faitrop Porta, Reggio Calabria, 1999), che torneranno sempre nella sua memoria e nelle sue opere. Dal paese, il padre, il maestro Antonio, lo aveva mandato assieme ai fratelli Beniamino e Guglielmo, nel Collegio di Mandragone, da cui sarebbe stato allontanato nel 1910 per il suo carattere ribelle e per qualche lettura non consentita (l’Inno a Satana di Carducci). La storia è troppo nota (raccontata dallo scrittore in molte opere) per essere riportata in questa sede. Nell’autunno del 1911 Alvaro era stato mandato dal padre al «Galluppi» di Catanzaro, dove ben presto si fece notare, per cultura, vivacità, e per le sue idee irredentiste. Con Domenico Lico di San Costantino, che sarebbe diventato farmacista, Gianni Cardamone di Parenti, che sarebbe morto in guerra, e Giuseppe Foderaro, Pepé, che avrebbe perso la vita in un incidente automobilistico, Alvaro, apprezzato da De Nobili, da Bosco, dai compagni e dai docenti, anima la vita culturale catanzarese, tiene conferenze, comincia a tradurre autori stranieri e a scrivere poesie che pubblica su riviste locali e che invia a note riviste italiane. Anche il periodo catanzarese (1911-1914) si conclude negativamente e Corrado, dopo essere stato qualche giorno presso l’amico Lico a San Costantino Calabro, “fugge” dalla Calabria senza passare da S. Luca.. A Roma Alvaro si sistema in una modesta stanzetta in Via Capranica per pochi giorni e poi in Via Goito, e trova un impiego in casa di un benestante, che lo incarica di ordinargli la biblioteca. Sia gli ultimi anni catanzaresi che i pochi mesi romani sono segnati dall’attesa, dalla speranza, dall’ansia di una guerra che ormai appariva inevitabile, ma anche da una pratica assidua di scrittura e da tentativi, a volte riusciti, di contatti con riviste ed intellettuali di varie parti d’Italia.

A Firenze Alvaro conosce la contessina Ottavia Puccini, nipote del conte Manfredi, deputato, allora, al Parlamento, con la quale comincia una lunga frequentazione e poi un’intensa corrispondenza che durerà per tutto il periodo della guerra. Domenico Lico nella Biografia su Alvaro sottolinea con toni entusiastici l’accoglienza che il mondo letterario fiorentino riserva allo scrittore e l’influenza benefica che tale accoglienza in- genera nel giovane: «Quel “bravo!” dettogli da eminenti letterati era, per lui che si sentiva quasi soffocato, come toccar terra e riprender forza: Firenze lo sconvolgeva, lo faceva più libero, più allegro, più franco, più scettico». Gli echi bellici e i proclami interventisti risuonano nel frattempo per le vie d’Italia: il primo conflitto mondiale bussa ormai alle porte. Il clima di attesa e sospensione, di lontananza dal mondo, e di immersione in una nuova dimensione, che vivono i soldati e gli ufficiali chiamati alle armi, è narrato, in maniera magistrale, da Alvaro in Vent’anni.

Finito il corso di allievi ufficiali – era stato assegnato a un reggi- mento di fanteria dell’Accademia militare di Modena – e nominato sottotenente, Alvaro lascia Firenze e parte nell’agosto del 1915 per raggiungere il reparto a cui è stato assegnato: il 122° Battaglione Milizia mobile di stanza a Perugia, in attesa di imminente destinazione in zona di guerra. All’inizio di settembre il battaglione verrà infatti inviato sull’Isonzo. L’idillio dei mesi fiorentini ormai è un vago e annebbiato ricordo davanti agli spettacoli disumani e atroci della guerra. Lo scrittore entra in contatto con una realtà impietosa, dura, sopravanzata costantemente dalla morte che, minacciosa, adombra le giornate dei combattenti al fronte. Le lettere indirizzate all’amico Foderaro e alla Puccini (raccolte da Lico) che Alvaro elegge a «madrina di guerra», sono utili per ricostruire le vicende belliche e il ferimento di Alvaro, la disillusione per l’atteggiamento dell’Italia e degli italiani, poco attenti alle vicissitudini dei soldati al fronte, la rievocazione idillica del mondo fiorentino, la realtà estraniante della guerra. Con una scrittura libera e svincolata da qualsiasi artificiosità, quelle lettere appaiono quasi come una sorta di autoconsolazione, un parlare e un raccontare che diviene un parlarsi e un raccontarsi, un momento in cui reimpossessarsi con ardore e veemenza di quell’umanità smarrita nelle trincee della prima guerra mondiale. Le lettere, spesso ironiche, confermano un progressivo disincanto di Alvaro di fronte alla guerra, che prima aveva sostenuto. Anche nelle Poesie grigioverdi degli anni di guerra Alvaro è ormai lontano dalla retorica ufficiale e dagli entusiasmi dannunziani per la guerra. Senza pentirsi del suo patriottismo, rivela amarezza e appare critico nei confronti del comportamento e dell’organizzazione delle gerarchie militari e critico anche nei confronti dell’incomprensione degli italiani, soprattutto di certi giornalisti, per i soldati al fronte.

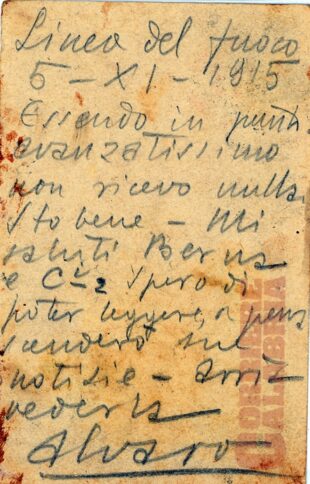

Il 3 settembre 1915, così Alvaro scrive alla Puccini:

«Gentilissima signorina, spero che questo mio trovi il cielo imprunetino serenissimo […]. Le scrivo dalla tenda dove se anche lontano il rombo dei cannoni così pronti a cantarci un po’ di ninnananna quando eravamo sulle prime linee del fuoco. Hanno anche gli orari. P. es. alle 8 (pigri) sveglia di 149 (che i nostri chiamano carretti da battaglione). Alle 10 una 40ina di colpi a caso tanto per pescare qualcuno. Alle 12 un po’ di noia a chi mangia con i 75 (“pettegoli”). Alle 4 molestie di granate ai feriti e ai portaferiti, alle 6 «buona sera» di 25 (treni merci). Alle 7 silenzio e fuoco di fucileria. Conclusione: La metà dei colpi non esplodono, l’altra metà fa cilecca, uno per cento tocca a chi tocca. E si ride di gusto. Smetto perché non ho posto più. Alvaro Sott. Le 122 M. M. 5a Compagnia Zona di guerra».

Qualche giorno dopo, il 9 settembre, scrive all’amica:

«Lei non può immaginare quanto faccia piacere ricevere lettere a noi che siamo lontano e pe’ i quali la vita di costì ha una distanza di secoli. Qui si fa la guerra sul serio. Di suo non ho ricevuto che una Impruneta col cielo scritto in violetto e con tanti caratterini a cancello dietro che sembrano sentinelle e che dicono, però tante cose gentili… Ho disposto per ciò che faccia un po’ di buon tempo. Qui c’è gran sole e molto sereno finché i cannoni sparano tanto che i cannoni si adunano e piovono giù. Poi torna un cielo stellato e indifferente. […] Qualcuno non invidiabile nemico è sepolto così leggermente dalla terra e dalla calce che ci s’indovina lo scheletro; sorgono dalle zolle certi scarponi ferrati in cima a certi stecchi che erano gambe e che ora sono miserevolmente scarnite. In trincea dietro noi c’era dei tiratori austriaci ancora in ginocchio col fucile tra le feritoie, fulminati, immobili, ancora avendo nella morte un non so che di terribilmente torvo».

In Vent’anni, nella notte che precede la prima battaglia, Luca Fabio e Attilio Bandi si trovano a confessare sogni, paure e speranze. In segno di amicizia si dividono una costellazione di Orione. Attilio sceglie per sé le due stelle più basse. Lico, nell’incontro con Alvaro ad Isca nel gennaio 1941, cerca di rintracciare nella vita dell’amico situazioni, avvenimenti, persone presenti nelle sue lettere e nei suoi appunti, domanda: «Dimmi. In Vent’anni Luca Fabio s’identifica con te?». E Alvaro: «Sì, per la quasi totalità del romanzo». «E Attilio Bandi, con chi? Perché certamente ti sei riferito a qualcuno scrivendo quelle mirabili pagine e facendogli fare quella fine gloriosa». Alvaro risponde di essersi ispirato «ad un amico verso la cui sorella io in quel tempo avevo un certo debole». «Chi era?», chiede Lico. «Non si può dire…». Lico insiste: «Via, a me puoi dirlo… Non era la Signorina Fortuna?». Corrado non risponde, ma sorride di un sorriso che potrebbe avere un significato affermativo.

Nei primi giorni di ottobre Alvaro viene trasferito dal 122° Reggimento 5a Compagnia al 123° Reggimento Fant. 11a Compagnia. Lico ricorda che il pensiero di Alvaro, a dispetto dalla sua fuga solitaria dalla Calabria, senza salutare i familiari, «vola ai suoi cari, ai quali, però, non ha il coraggio dire la cruda verità. Ne dà incarico a un suo congiunto, il Reverendo Don Antonio Giampaolo».

L’anziano canonico, da S. Luca 28 agosto 1915, invia a Corrado Alvaro, sottotenente al 122° Battaglione M. M., Zona di Guerra, una lettera in cui, assieme a tanta retorica e erudizione tipiche del periodo e dell’intellettualità locale, c’è tanta premura e tanto affetto:

«Carissimo Corrado, Non nascondo che la Vostra lettera, ricevuta in sul momento ha suscitato nell’animo mio una penosa impressione. Sennonché voglio vivere nel conforto del pensiero che Dio non permetterà che tanto ingegno – il quale così precocemente si è rivelato in modo da non costituire semplicemente una promessa ma una meravigliosa affermazione come io, da più tempo, avevo intuito quando pronunziai al Vostro indirizzo i versi che il Parini aveva scritto per Vittorio Alfieri – abbia a spegnersi così presto, comunque in guerra tanto santa e giusta. Ammiro il Vostro coraggio, degno di essere imitato perché promana dal cuore di forte poeta calabrese che non paventa, come Orazio, la battaglia e che, alle prime avvisaglie volge vergognosamente le terga al nemico; ma come Dante che si appresta al combattimento e pugna eroicamente a Campaldino. Ho detto, stasera, al Cugino Professore, Vostro Padre, quel che dovevo dire; ed ora, rimane pienamente rassicurato: egli che ha passato questi giorni in dolorosa trepidazione. Non gli ho detto, ancora, di spedirvi qualche cosa che vi faccia ricordare la forte e bellissima Calabria nostra, atteso che sarebbe lo stesso che rivelargli tutto con l’indirizzo. Vi spedirò io alcuna produzione di questo suolo glorioso e feracissimo fintanto che non sarà opportuno che egli sappia tutto: pur mantenendo in segreto per vostra Madre la quale morrebbe di dolore alla semplice conoscenza che vi trovate al fronte nei continui pericoli della guerra. Abbracci e cordialissimi auguri di incolumità. Vostro aff.mo cugino Antonio Giampaolo Arciprete».

A novembre Alvaro è in prima linea, sul Carso. In Vent’anni, Luca Fabio, che, come si è detto, è un alter ego di Alvaro, si sente ed è avvertito come appartenente a un qualche paese meridionale, ma ben presto – già durante il corso e poi al fronte – l’amicizia con Attilio Bandi, figlio di un generale fiorentino, gli fa capire le somiglianze tra la «gente della terra di pipe» e la gente della «terra ballerina», per i tanti terremoti e le tante alluvioni che colpivano le regioni meridionali, o «terraglia». E i soldati al fronte, man mano che si conoscevano, provenissero dalla provincia di Campobasso o da quella di Rovigo, «si accorgevano che l’Italia era fatta a un modo, che i paesi si somigliavano tutti, gli uomini stessi, gli stessi piaceri, gli stessi dolori». Al fronte Attilio Bandi ricorda a Luca Fabio che era stato il primo meridionale a entrare nella sua casa di Firenze, e commenta: «Ci sono ancora dei vecchi piemontesi che s’immaginano l’Italia meridionale com’era nel milleottocentosessanta, coi briganti e tutto. E invece sono buona gente, sono intelligenti, e sono puliti. Anche puliti. Lo si vede in guerra come sono puliti. Per orinare e per non mostrarsi, affrontano le fucilate». Alvaro mostra come sia facile decostruire i pregiudizi antimeridionali, che crollano quando si verifica un incontro vero e profondo con l’altro, ma egli si muove (come aveva fatto da studente irredentista e poi da scrittore e saggista) sempre in una cornice nazionale e unitaria. Egli riconosce (si vedano Calabria, Itinerario Italiano, Un treno nel Sud) e considera quella tradizione culturale calabrese alta (Gioacchino, Telesio, Campanella ecc.) che ha dato un apporto al pensiero e alla filosofia dell’Italia e dell’Europa. Il suo sentirsi “italiano” (specialmente dopo la seconda guerra mondiale quando la frantumazione della giovane nazione appare possibile e si veda lo splendido saggio L’Italia rinunzia?) affiora in tutte quelle note di viaggio dove mostra l’amore per quelle città e province del Centro e del Nord Italia, dove si sono svolte vicende culturali ed artistiche di cui egli si sente erede).

Come scrive Vincenzo Paladino nella sua monografia sullo scrittore, la guerra di Alvaro si potrebbe qualificare in senso etnico-sociale, come guerra di popoli poveri e guerra proletaria, dove si sono trovati assieme, con lo stesso spirito di quando si procurano il pane e l’acqua, i contadini e i montanari, i fabbricatori di casa e i minatori, i facitori di argini e i costruttori di case di tutte le regioni d’Italia. La guerra è «divenuta la quintessenza della fatica umana più primitiva», un diluvio, un evento tragico e sconvolgente, una catastrofe che coinvolge allo stesso modo quanti arrivano dalla terra: quanti conoscono già la dura lotta per la vita e la soddisfazione dei bisogni primari. Non già, come vorrebbe certo scadente giornalismo revisionista e localistico (di cui abbiamo qualche esempio anche su questo giornale), un’ ideologica e propagandistica posizione nazionalistica e nemmeno un’opposizione altrettanto ideologica e retorica tra “italiani del Nord” e “italiani del Sud”, che al fronte scoprono assieme di essere allo stesso modo uomini ridotti alla pura e semplice sopravvivenza biologica. Il rapporto con la terra, la natura, la fatica faceva scoprire simili i contadini del Nord e del Sud, napoletani e piemontesi, ed era questo legame, e il pensare dei contadini non a uccidere, come pensano i civili, ma «a resistere, durare, difendersi» che li rendeva, forse, più adatti alla guerra e alla salvezza, con la loro abitudine alla sofferenza e alla vita per la sopravvivenza. Luca Fabio, che ha radici contadine rivela capacità di resistere al dolore, è disponibile ad ogni evenienza, ha l’abitudine alla rassegnazione diversamente dal suo amico (di altra formazione ed educazione) Attilio Bandi, che scoprirà, alla vigilia del battesimo del fuoco, la fragilità delle sue tradizioni gentilizie e borghesi: i suoi nobili sentimenti si riveleranno tuttavia poco solidi e radicati. L’opposizione, la polarità reale, come scrive Geno Pampaloni, nelle opere di Alvaro, è tra “mondo della tradizione” e “mondo moderno”, tra l’uomo del Sud, figlio dì una civiltà che scompare, e l’uomo che si avventurara nell’inebriante crocevia d’Europa, nel tentativo di comprendere il senso di quell’ambivalenza. Una polarità presente nello stesso individuo e non a caso «i personaggi alvariani sono degli eterni profughi, trascinati da una doppia corrente di nostalgia. Amano il vecchio mondo contadino delle madri di un amore disperato e deluso, e il mondo moderno che li affascina e li respinge».

L’opposizione, in Vent’anni, Alvaro non la coglie in una diversa appartenenza geografica, ma in un diverso modo di vivere il rapporto con la tradizione e la modernità. La differenza è quella tra chi viene dalla terra e chi viene dalla città chi ha la conoscenza quotidiana della lotta per la sopravvivenza e chi vive in mezzo a sovrastrutture e a pregiudizi costruiti nel tempo, tra chi sente di essere di un’unico alimento che sostanzia la terra, il cibo, il sangue, le piante, gli animali di cui si alimentano le persone e chi ha smarrito questo legame. «La guerra è un mestiere d’uomini che non si sono dimenticati la terra», dove si trovano «meglio coloro che sono abituati a vivere a contatto con la natura e con la fatica umana più dura».

In molte poesie grigioverdi Alvaro mostra di restare ancorato a quel mondo di beni essenziali, naturali, sacri che ricorda anche al fronte, assicurandogli così un senso di presenza e di convinzione. Si veda, tra le tante, ad esempio,la poesia A un compagno:«Se dovrai scrivere alla mia casa,/Dio salvi mia madre e mio padre, /la tua lettera sarà creduta/mia e sarà benvenuta./Così la morte entrerà/ e il fratellino la festeggerà. […] Dì loro che avevo goduto/Tanto prima di partire,/Che non c’era segreto sconosciuto/che mi restasse a scoprire;/che avevo bevuto, bevuto/tanta acqua limpida, tanta,/e che avevo mangiato con letizia,/che andavo incontro al mio fato/quasi a cogliere una primizia/per addolcire il palato». Casa, padre, madre, festa, magiare, acqua, letizia, morte, memoria, vita: sono le parole e le metafore ricorrenti nell’Alvaro che resta legato al “mondo sommerso” nel suo camminare nel mondo aperto, nel suo andare incontro alla vita, anche alla morte. L’acqua, in Alvaro, è l’elemento primario, vitale, sacrale, liminare tra vita e morte, diluvio e fonte di memoria ed è la memora dell’acqua che lo porterà a stabilire somiglianze tra la gente della sua Calabria, i contadini della palude pontina, della Turchia, della Russia, che descriverà in indimenticabili libri di viaggio.

Tutti i soldati si sentono lontani dal mondo e avvertono l’indifferenza di quanti non sono al fronte e non possono capire cosa significhi cercare di sopravvivere nel diluvio. Questo stato d’animo, Alvaro lo aveva già maturato e raccontato nelle sue lettere. Il 21 ottobre 1915, Alvaro scrive alla Puccini:

«È vero, sinceramente, che in Italia non s’interessano più tanto della guerra? I soldati che vanno al fuoco sono mirabili. E perché voi dovete pensar così? Ah, Italia! Quando avrò fatto il mio dovere, se tornerò vivo, dirò tutte le cose cattive che meritano le amanti dispettose. […] Ah, Italia! servetta vestita all’ultima moda, con cui abbiamo danzato sempre, fino a che non ci siamo accorti che era tinta e le gote le calavano il minio, donnina con cui facevamo i passi piccoli, per timore di sdrucirle la vestina di Parigi. Se è vero, siete degli infami! Voi. Noi no: apparteniamo a un altro secolo, a un altro tempo, a nessuno. Qui ci si batte, bene, e ogni giorno c’è lo spicinio d’uomini come l’uva per una irruzione di polli. Andiamo avanti; voi state a guardare».

Una lunga lettera, dal «Fuoco», del 28 ottobre 1915, qualche giorno prima di essere ferito, è uno sfogo intimo in cui Alvaro mette in fila ricordi, impressioni, delusione per chi non capisce i soldati che stanno al fronte e nonostante tutto parla delle trincee e dei combattimenti:

«Se voi sapeste in Italia che cosa è il Carso non sareste così stupidamente leggeri nel giudicarci. Dunque noi siamo a più di trenta chilometri dal vecchio confine. Trincee sull’altopiano. L’altopiano. Sassoso, scoglioso, pieno di valli, di reticolati. Noi siamo gente miracolosa, mi-ra-co-lo-sa. Attaccare il nemico, metterlo in fuga, tra un fuoco d’inferno, tra traditori, contro gas, contro Dio, quasi, l’opera da diavoli. Contro i fucili nulla vale, né sacchi, né muro, nulla. Qui davanti a me ci è una linea di nemici a terra. Son diventati del colore delle statue di cartapesta che fabbricano a Bari per le Chiese: giallorosa lucidi con i pochi capelli biondicci calanti dalla nuca, con il corpo miserabile divenuto quasi di pietra, col cranio dove c’è un buco rossiccio, con le mani aggrappate alla terra. Qui nelle trincee stesse molti muri sono piantati sui cadaveri nemici che sembrano schiacciati da una rabbia tremenda. I nostri morti sono seppelliti tutti con le croci cristiane dove c’è il nome, un monumento di proiettili di artiglieria con iscrizioni come queste: “Per la grande Italia” “sul campo dell’onore”, “Pace a lui”. Ma il piano avanti è seminato di scarpe, abiti, ossa».

La lettera di Alvaro prosegue con un passaggio che ben documenta il fervore patriottico e la polemica contro il disfattismo che accomuna in un sentimento largamente condiviso le giovani leve degli ufficiali, conquistati ormai alla causa della guerra:

«Ha letto il giornale coi nostri progressi? Questi cani sono vili. Ci uccidono finché non sono nelle nostre mani. Poi chiedono pace. I nostri non hanno il coraggio d’inchiodarli dove essi fecero le nostre vittime. Ma si va avanti. E in Italia non ci credono; sono volgari i vigliacchi. Le sole donne valgono più di codesti rognosi rimasti costì. A me sembra di non poter sopravvivere a questo inferno nel quale io vivo sereno e freddo come nella sua Impruneta, al pensiero solo. Perché penso che se dovrò morire, morirò anche se lontano, anche se riparato. I miei soldati mi vogliono bene molto e mi aiuterebbero nelle disgrazie e non mi lascerebbero al nemico. Ma ancora non mi pare sia venuto il mio giorno. Io nel mondo, del resto, non lascerei nulla se non un vuoto nel cuore di mia madre. Tutti mi dimenticherebbero presto, anche i miei amici che mi scrivono ogni giorno. Questo mi dispiacerebbe: non poter compiere la mia missione. Perché dopo la guerra urlerò tanto che mi prenderanno per pazzo o per un forte. E poi io son venuto alla guerra volentieri. E quando ero con Lei mi vergognavo dei miei gambali lustri. Io non ho credenze. Capisco poco di mondo. M’interessa solo quel che può essere tradotto in Arte. […] Per potere vantarmene e sputare sul viso ai vigliacchi (vedi Giornalisti, nazionalisti, letterati, commercianti). Perché voglio persuadermi di essere forte. Di qui, però, il mondo è lontano – La linea bianca dell’Isonzo, il Friuli che vapora lontano, gli automobili che vengono e vanno incessanti a centinaia, la morte vicina, gli alberi dell’altopiano, scheletriti anche lo- ro. Ma voi, lontano, ci pensate. Questo ci basta».

Una lettera a Giuseppe Foderaro, dal Carso goriziano, 29 ottobre 1915, è istruttiva per conoscere lo stato d’animo di Alvaro, ma anche la sua ironia, prossima al sarcasmo, e la sua tenacia nello scrivere e nel portare avanti i suoi progetti letterari, quasi con la certezza che sarebbe sopravvissuto alla guerra (con la stessa certezza e gli stessi positivi presentimenti di Luca Fabio in Vent’anni). Sono significativi i giudizi severi sui giornalisti, che si tengono alla larga dal fronte (tranne Barzini), su alcuni letterati, soprattutto i futuristi, che detesta fin dal periodo catanzarese.

«Motto: C’è poco a dir l’esercito va piano e, ahimè, l’Italia ha troppo sangue sparso. Ma venite, toccatelo con mano […]I giornalisti – peste – conoscono il fronte da trenta chilometri di distanza. Io finora non ne ho veduto uno: ma ciò non toglie che dicano molto al pubblico che si contenta. Barzini è il più fegatoso. Sta alla frontiera di Via Solferino e interroga e scrive. Ma dice, lui, qualche verità. […] Io continuo a lavorare come fossi in casa mia. Scrivo. […]Ci scrive il Papini, i futuristi (più francesemente decadenti), Soffici e altri tra i vecchi come la non mai sarda abbastanza Deledda e via dicendo finché non te ne pentirai (Moretti, Gozzano, ecc.). Antologia, ecco. Mi stamperà tra poco anche “Noi e il Mondo”, se vivrò e se questi assalti quotidiani mi risparmieranno». La lettera all’amico prosegue con una dichiarazione di affetto e di nostalgia per Firenze: «Ah che ambiente. Gentile, di buon gusto, fine. Villeggiai all’Impruneta, donde, mi pare, ti scrissi, in casa di una nipote dell’On. Manfredi […] Lì ero forte, mi ci sentivo almeno. Ero vivo. E come avevo gran voglia di fare a cazzotti, e Firenze era la culla dei futuristi (si vedeva ogni sera Tavolato prendere delle ciucche solenni andando in carrozza ora a un caffè ora all’altro trenta volte la sera, in due caffè di fronte, finché il fiaccheraio gli faceva grazia di accompagnarlo gratis a casa). Conobbi in casa del Sensani (pittore orgiastico ma di buon gusto) un gruppo di futuristi. Venimmo alle parole – io partorivo “le grigioverdi” in una settimana di vena – e fui dichiarato di debole temperamento artistico. “La Voce” dopo una settimana portava un magnifico trafiletto che era a mio riguardo come una gomitata data al vicino in conversazione mentre un altro dice bestialità. […] Poi uscì il Carlino e il Valori, che io non conoscevo, mi si offriva per farmi entrare ovunque e mi chiamava pel Carlino…».

In Vent’anni, in una notte di attesa, che precede i combattimenti, tra il sogno e il dormiveglia, Luca Fabio ricorda ancora l’episodio della sciabola, la paura del padre, che lo «picchiava anche troppo», il viaggio, deciso dal padre, dal paese per andare a studiare, la salita in calesse e il casello ferroviario da dove sarebbe partito per la città, l’insistenza con cui il padre gli mostra segnati sul casello della stazione i 265 chilometri che lo separano dal paese, il suo proposito di non tornare più a casa, di girare il mondo e di essere libero, la durezza del padre, i rimproveri del padre per la vicenda con la Cicala, e mescola quando viene messo in prigione per una notte durante la manifestazione per Trento e Trieste, per avere insultato il commissario. Il disincanto, la delusione, il volto della guerra come non l’aveva immaginato, l’essere abbandonati al fronte da quelli che offrono ai soldati che partono fiori e cioccolatini, la sensazione di non essere stato nel mondo, tornano nei pensieri di Luca Fabio, che considera diversamente i precedenti entusiasmi:

«…Studente, le prime ambizioni, essere qualcuno, morire per qualche cosa, una notte in prigione per aver partecipato violentemente a una dimostrazione contro l’Austria a proposito di certi incidenti accaduti a Gratz, poi il disgusto precoce della terra e del mondo, il desiderio di un’evasione qualunque, ed ecco l’evasione, ecco dove era arrivato. Era come se si fosse fabbricato da sé questo destino, non ardiva neppure catalogarlo e definirlo, vi stava in mezzo come si sta nella vita, senza pensare se fosse bello o brutto; con la stessa forza di sofferenza dell’uomo che cerca ventura: “Pensi; gli dice- va una voce; d’uno che disperatamente cercava in Italia qualche cosa di sovra- no e di sublime; pensi che il Risorgimento ci è costato; fra morti in guerra e nelle carceri, non più di cinquemila vittime”».

Nel “mondo” si parlava delle solite cose di tutti i giorni, della terra lontana, degli amici e dei bambini. «Qualche lettera rimproverava a qualcuno una cosa di cui egli non serbava più memoria; nella lettera di Fabio il padre lo rimproverava perché non faceva economia del suo stipendio, assumeva un tono brusco e alla fine si chiudeva senza un saluto. Qualche madrina di guerra scriveva al suo protetto dicendo della sua vita di signora e di signorina; il mondo era stupido». Il riferimento al padre e, evidentemente, alla Puccini fanno capire lo scarto che esiste tra ciò che si fa e ciò che si pensa, tra vita e racconto, avvenimenti e loro ricordi, differente percezione dello stesso evento da parte delle persone che pensano di averlo vissuto assieme e allo stesso modo.

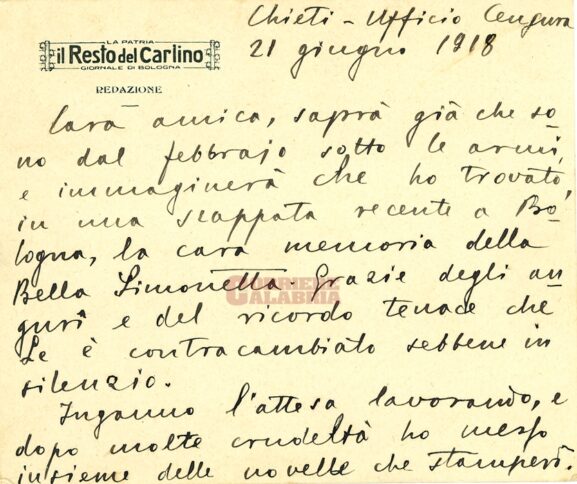

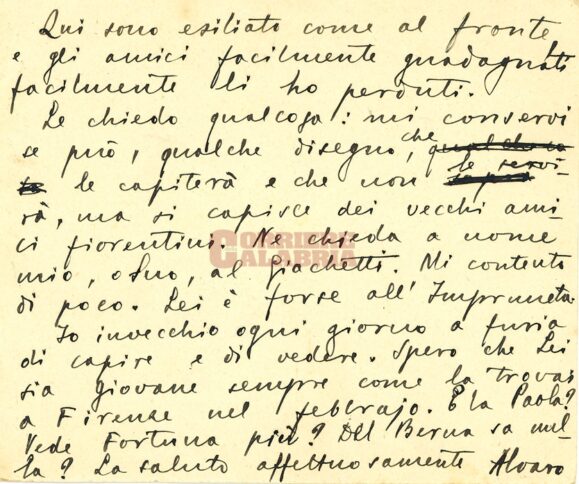

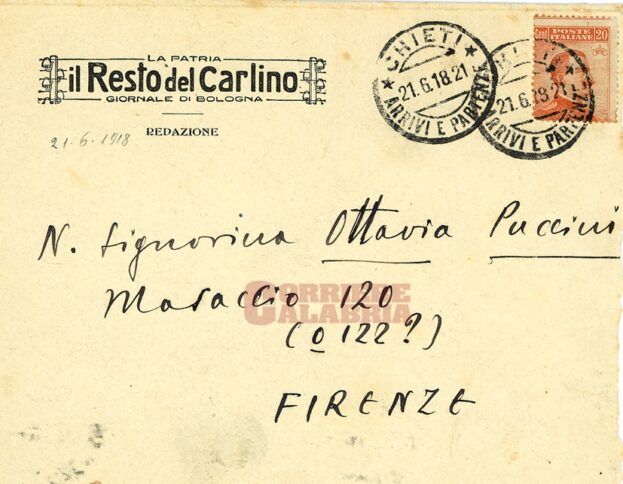

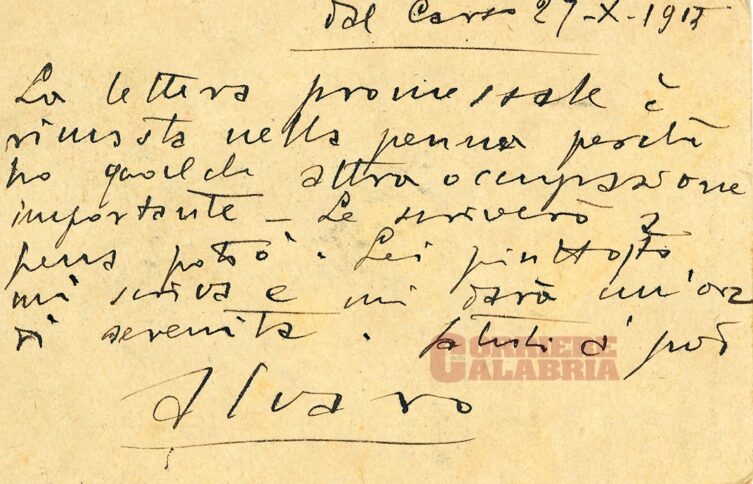

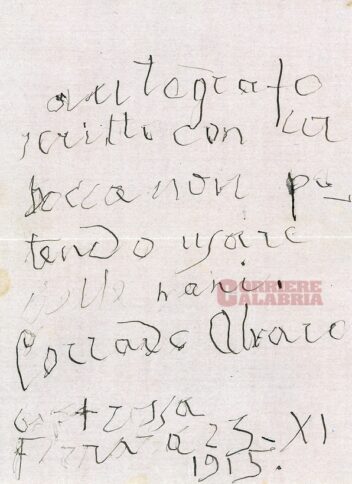

Nel novembre del 1915 Alvaro viene ferito sul monte Sei Busi, nella zona di San Michele del Carso, all’avambraccio destro, al braccio sinistro e alle mani (sarà decorato con la medaglia d’argento) ed è costretto ad abbandonare il fronte e a sottoporsi a un lungo periodo di degenza a San Giorgio Nogaro. In un biglietto a Ottavia Puccini (che abitava a Firenze) del 13 novembre 1915 Alvaro scrive: «Sono ferito, non gravemente, ad ambo le braccia e come vede mi servo della cortesia di un collega per notificarglielo. Mi trovo all’ospedale della Croce Rossa H 42 a S. Giorgio di Nogaro, ma spero presto di poter venire in un ospedale territoriale di codesta Città. Affettuosamente». La convalescenza lo porta a Ferrara, Firenze, Livorno e Roma, poi al servizio sedentario presso Chieti, da dove, pur in condizioni malferme, continua a mantenere rapporti di corrispondenza con i familiari, gli amici e i conoscenti.

Su un foglietto dalla grafia incerta inviato a Ottavia Puccini leggiamo: «autografo scritto con la bocca non potendo usare le mani. Corrado Alvaro, Ferrara 23-XI-1915». La Puccini, dall’Ospedale territoriale Croce Rossa Ferrara, Firenze, 27 novembre 1915 scrive ad Alvaro: «Il suo autografo mi ha talmente commossa, che non ho la forza di dirle nulla. Bacio le sue mani, le sue bende con la gratitudine più profonda e cara». Lo stato d’animo e i pensieri di Alvaro affiorano da alcune lettere che da Livorno egli invia agli amici del liceo. Il 4 giugno 1916, così scrive a Giuseppe Foderar: «Caro Pepè, qui c’è un giramento di corbelli da non avere idea. Figurati che non mi bastano le cure e ancora indugiano a rimandarmi a Firenze e io vado peggiorando. Figurati che ti scrivo con la penna tra il mignolo e l’anulare. Miserabili anni! Bisogna raccomandarsi di qua di là perché in compenso del vostro lavoro e del vostro dovere vi guariscano. Ed io peggioro…». Il 21 giugno scrive a Lico:

«Caro Micuccio, non mi sono dimenticato né di te né dei miei migliori amici: sto traversando un grigio periodo come tu puoi immaginare possa es- sere negli spedali dove si è lontani dalla vita attiva e dove non c’è da fare che raccomandarti che ti mandino fuori. Le mie ferite sono: al braccio destro con la frattura del radio con l’anestesia della vita, con deformazione del polso; ed è un vero sforzo che io possa scrivere – al braccio sinistro poi, rottura del nervo cubitale con completa immobilità della mano; la ferita è sotto l’ascella, verso il petto, da proietto deformato. Mitraglia. Poi una leggera scottatura di scheggia alla scapola sinistra. Non ebbi la tua della quale tu parli; né per quella potevo offendermi. Sai che io non ho voluto prendere la licenza dopo Catanzaro e che sono da poco entrato a far parte del Resto del Carlino, e faccio di tutto. Critico d’arte, corrispondente a te. Per ora non lavoro tanto lì perché non si può noi Ufficiali. Ma quando verrà la pace, se vivrò, sarò al mio posto a Bologna. Sto lavorando anche su “La Riviera Ligure” con cinque pagine l’anno. È una rivista mensile di Genova che contiene i più bei nomi d’Italia. Se troverò da mandarti i quattro numeri dove ho scritto, te li manderò volentierissimo. Per ora lavoro a un romanzino che è intitolato, almeno adesso: Gli addormentati e fra poco lo finirò e gli farò vedere la luce, se meriterà».

In caserma a Firenze, al fronte, durante i combattimenti, Alvaro, quasi con la convinzione di sopravvivere a quel diluvio, continua leggere, a scrivere, a tenere contanti con intellettuali e direttori di riviste.

In ospedale a Livorno, tra una operazione chirurgica e l’altra dopo le ferite riportate in combattimento, nel giugno 1916, mette mano a Un Paese (1916). Tentativo di Romanzo, qualificato da lui stesso in una lettera diretta a Lico come il primo tentativo di Gente in Aspromonte. In un periodo di disagio e di attesa, in Alvaro premevano dunque le memorie del mondo di origine e nascevano le pagine di quella che sarebbe diventata la sua opera più nota, più studiata e più celebrata. Nel settembre del 1916 Alvaro è a Roma. Comincia a collaborare con «Il Resto del Carlino», diretto da Mario Missiroli, pubblicando i primi racconti. Si trasferisce a Bologna quando ne diventa redattore. Si occupa della pubblicazione delle Poesie grigioverdi, come si evince da una lettera (Roma 4 dicembre 1916) che Maria Borgese, moglie di G. A. Borgese, scrive ad Alvaro, che si trova a Bologna.

Su carta intestata de «Il Resto del Carlino», Bologna 9 gennaio 1917, Alvaro scrive alla Puccini: «Amica carissima, mi dispiace che sia così sola e tanto più triste di prima. La ringrazio delle buone parole che ha per me e le mando un’altra novella. Sono qui redattore e lavoro se non con la gioia degli anni passati, almeno con accanimento. Lo sa? Le Grigioverdi le aspetto in libro da un giorno all’altro. Gliele manderò. Io qui vado a lavorare alle 9 ed esco alle 2 di mattina e son contento perché sono già a un giornale dove non speravo di entrare se non in età tarda. La giornata la passo a lavorare per me. Conosco poco Bologna e son diventato egoista. Prendo il the solo solo, accanto alla stufa, ho bella carta, bell’inchiostro, penne leggere. E non ho amici, e non luoghi dove andar la sera. Mentre la vita di contatto col mondo a Firenze mi irrobustiva, a Roma mi esauriva. Ora invece son calmo e tranquillo e chiuso in un egoismo come io non conoscevo. Invecchio? Se passerò da Firenze verrò, ma credo che sarà per Pasqua. Le scriverò spesso, le manderò mie nuove, cose mie, e vorrei tenerle tanta compagnia buona, più buona di quella che le tenevo. E l’Impruneta? A Roma vidi le Carmignani, da Aragno, ma non mi hanno riconosciuto. E si che son cambiato parecchio. Le stringo affettuosamente la mano. Saluti ai suoi. Alvaro».

Tra marzo e ottobre del 1917 Alvaro dà gli esami al Liceo Galvani di Bologna, e prende la licenza. S’iscrive all’Università di Milano e a quella di Roma, ma non può frequentare. Deve lavorare nelle redazioni dei giornali. Lo troviamo a S. Luca di Calabria, in data luglio 1917, dove scrive la poesia Chitarrata. Alvaro si riprende dalle ferite e ritorna sotto le armi nel febbraio 1918, con destinazione all’Ufficio censura di Chieti. Qui «inganno l’attesa lavorando – scrive alla Puccini – e dopo molte crudeltà ho messo insieme delle novelle che stamperò». Distaccato da Chieti a Francavilla al mare, dove conduce una vita da «esiliato come al fronte e gli amici facilmente guadagnati facilmente li perdeva» lo raggiunge la notizia del ferimento del fratello Beniamino, sottotenente nel 5° Alpini, colpito sul monte Cornone, l’11 Febbraio 1918 dallo scoppio di bomba a mano nemica, che gli uccideva l’ordinanza e procurava a lui ben undici ferite.

All’Ospedale Seminario di Bologna, dove è ricoverato, gli arriva lettera del fratello Corrado: «Francavilla al Mare 23 Febbraio, 1918. Caro Beniamino, ricevo ora la tua cartolina da Vicenza donde mi annunziavi le tue ferite che spero non siano gravi. Pensa che tutto quello che soffri è per il bene, tuo, principalmente, che pure non avevi nulla da scontare o da vendicare. Ora tu entri ad avere tutti i diritti nella vita del nostro Paese che avrai imparato ad amare attraverso quello che ti costa, giacché è questa la provvidenza della nostra generazione. Mi preoccuperei delle tue sofferenze, che ti auguro lievi, se non vi fossi passato attraverso anch’io, se non avessi nella nostra famiglia tanta fede che supererà tutti i dolori e se ne farà uno scudo per l’avvenire nostro. Tu sai la favola delle salamandre che danzano sul fuoco. Così siamo noi. Informami lungamente come ti sei guadagnato le ferite e se esse sono gravi. Sii superbo, soprattutto, sii quello che sei perché noi siamo tra i pochi che abbiamo affrontato poveri e nudi il mondo, in un tempo in cui l’eroe e il pagliaccio si danno la mano e si puntellano a vicenda poiché hanno paura di noi. Ti abbraccio con amore tuo fratello Corrado. La mia casa e la mia roba è a tua disposizione».

L’8 aprile del 1918 Alvaro sposa la bolognese Laura Babini, figlia di un commerciante di ferramenta, conosciuta durante la guerra, allora impiegata come ragioniera, più tardi traduttrice dall’inglese. L’ultima lettera alla Puccini è da Chieti, 7 luglio 1918: «Cara amica, Spero che a quest’ora si trovi già all’Impruneta dove le porto i miei saluti e i miei augurii. Credo che sia difficile una mia visita costì, per quanto cercherò di fare una capatina nei bei luoghi che mi ricordano il 1915. Io lavoro, specialmente ora che è estate, e cercherò di mandarLe qualcosa. Le riscriverò. Le terrò compagnia. Per ora tanti saluti Alvaro». Un anno e mezzo dopo il matrimonio Alvaro si trasferisce a Milano con la famiglia, nel frattempo è nato il figlio Massimo. L’infanzia e la gioventù erano passate ed era finita anche la guerra. A Corrado Alvaro resta la missione di raccontarle, di trasformarle in poesia e in letteratura. «Camminavo solo, avanti, per Polsi…»: è l’incipit di Polsi nell’arte, nella leggenda, nella storia (1912): le prime righe a stampa pubblicate da Alvaro, studente liceale. Cammino, viaggio, fuga, pellegrinaggio: sono le parole e i motivi ricorrenti nelle opere di Alvaro. Nella vita di Alvaro. Letteratura e vita, memoria e racconto, per Alvaro, sono, davvero inseparabili. Questa sorta di vocazione naturale e culturale di Alvaro all’andare non sfuggiva a quanti lo incontravano negli anni della guerra. In una lettera del 1° marzo 1917 inviata da Francesco Meriano al giornalista e scrittore Bino Binazzi – entrambi erano fondatori della rivista «La Brigata» (1916-1918) che annoverava tra i suoi collaboratori Alvaro – leggiamo questo profilo: «Alvaro. È un giovane calabrese che ha pubblicato poco […] ma quel suo andare rozzo, maschio e robusto mi piace, come il pane duro di campagna dopo i pasticcini delle pasticcerie cittadine […]». Pietro Pancrazi lascia un ritratto di Alvaro (ripreso da Geno Pampaloni), che in una sua conferenza sulla Calabria, tenuta a Firenze forse nel 1930, parlava con «quella sua faccia che sembra un pugno chiuso visto di profilo» e ci «aveva messo le mani dentro e sembrava intridere una farina e impastare un pane». Alla fine scoppiano gli applausi del pubblico a due riprese. «L’oratore in piedi si illuminò un momento appena, e quasi di stupore; poi si richiuse, e venne via con le braccia lente e il passo lungo del calabrese che ha ancora molto da camminare». All’amico Lico, in una lettera del 30 novembre 1940, raccomandava di non frugare «tra le memorie d’un uomo modesto, e che spera di lavorare come deve nei prossimi anni, e che è, se Dio vuole, lontano dall’aver concluso». Camminare, lavorare, fare strada è la missione che l’uomo e lo scrittore Alvaro si assegna ed è una consegna che gli arriva dal padre, dal suo mondo di origine, dall’antropologia di una terra in fuga, che conosceva la fatica e la necessità del cammino, di fare strada. La storia narrata in Vent’anni si conclude, dopo una cruenta battaglia, in cui Luca Fabio-Alvaro si accorge di essere sopravvissuto assieme ai suoi compagni: «Si misero in cammino. Camminare voleva dire essere vivi». La dimensione sacrale del cammino inteso come vita era qualcosa che ad Alvaro arrivava dal mondo d’origine, dai pellegrini che andavano Polsi, dalla donna che camminava con l’orcio, dalle figure erranti della sua Calabria. La memoria di quel mondo lo ha orientato e guidato nella guerra, nella scrittura e nella vita, facendogli compiere un lungo e avvincente cammino.

Nota. Questo scritto è la rielaborazione del saggio: V. Teti, Il sottotenente Corrado Alvaro da San Luca. Lettere dal fronte, in La Guerra, La Calabria, I Calabresi, a cura di Oscar Greco, Katia Massara, Vito Teti, “I Quaderni di Rogerius 2”, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016, 10-76, a cui rinvio per tutte le lettere inviate da Alvaro dal fronte. Conosciamo attraverso il “Fondo Lico”, la corrispondenza con Foderaro: Lico, infatti, nella sua biografia su Alvaro, trascrive le lettere nel capitolo finale, intitolato “Corrado Alvaro soldato e poeta”. Il capitolo, volto soprattutto a ricostruire le vicende belliche a cui l’Alvaro prese parte, presenta una struttura metatestuale, con continui richiami a “Vent’anni”, (il romanzo autobiografico in cui Alvaro descrisse le vicende di Luca Fabio, giovane intellettuale calabrese che parte volontario per la guerra) e alla corrispondenza di guerra che Alvaro invia dal fronte e negli anni immediatamente successivi. Tale dimensione metatestuale – che manca invece nei primi capitoli quando le vicende narrate sono vissute dal giovane di San Costantino che quindi può attingere le notizie dalla propria memoria – si rende necessaria per ricostruire una fase della vita in cui i due amici, conclusasi l’esperienza ginnasiale a Catanzaro, si trovano catapultati nella vita adulta a percorrere strade diverse.

Se la corrispondenza con Giuseppe Foderaro è desunta dalla biografia di Lico su Alvaro, il “Fondo Lico” conserva in originale le lettere che Alvaro invia dal fronte alla Puccini (ad eccezione della lettera del 29.9.1915 e del 7.6.1916). Dalla biografia ricaviamo, invece, le uniche due risposte che abbiamo della Puccini ad Alvaro, fornite a Lico forse dal padre Cavaliere Antonio. Sappiamo, anche da Lico, che Alvaro appuntava su un suo taccuino di guerra che poi avrebbe adoperato, al pari delle lettere, per scrivere Vent’anni.

Le lettere indirizzate all’amico Foderaro e alla Puccini, che diviene quindi una madrina di guerra, sono utili per ricostruire le vicende belliche e il ferimento di Alvaro, la disillusione per l’atteggiamento dell’Italia e degli italiani poco attenti alle vicissitudini dei soldati al fronte, la rievocazione idillica del mondo fiorentino, la realtà estraniante della guerra. Le lettere dal fronte, con la loro scrittura libera e svincolata da qualsiasi artificiosità, appaiono quasi come una sorta di autoconsolazione, un parlare ed un raccontare che diviene un parlarsi ed un raccontarsi, un momento in cui reimpossessarsi con ardore e veemenza di quell’umanità smarrita nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Per ulteriori notizie su argomenti trattati in questo scritto, si rinvia alle opere di Alvaro citate e alle lettere e ai manoscritti inediti custoditi nel Fondo Lico presso Il Centro Demoetnoantropologico “Raffaele e Luigi M. Lombardi Satriani”- Unical. Per ulteriori approfondimenti e per notizie sul giovane Alvaro, studente liceale e soldato, si veda anche Corrado Alvaro, Un paese e altri scritti giovanili (1911-1916), intr. e cura di Vito Teti, con un saggio di Pasquale Tuscano, Donzelli, Roma 2014.

L'offerta informativa del Corriere della Calabria rimarrà gratuita

Senza le barriere digitali che impediscono la fruizione libera di notizie, inchieste e approfondimenti. Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto concreto per sostenere le nostre battaglie e quelle dei calabresi.

La tua è una donazione che farà notizia. Grazie

P.IVA. 03199620794, Via del mare 6/G, S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)

Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano | Privacy